Em fevereiro de 2022, o Brasil celebrou a efeméride dos cem anos da Semana de Arte Moderna, igualmente conhecida como a Semana de 22. A data suscita não apenas a ocasião de uma lembrança elogiosa sobre sua importância como um dos marcos artísticos e culturais em nossa história nacional, mas também enseja – sobretudo – a oportunidade de uma retomada crítica dos seus fundamentos artísticos, filosóficos e políticos, uma análise imparcial sobre seus protagonistas e um diagnóstico sobre seu legado.

Se, por um lado, esse acontecimento representou um dos mais importantes movimentos culturais da nossa história ao alinhar (não, contudo, sem certo atraso) a produção, a apreciação e o debate sobre arte brasileira à iconoclastia das vanguardas europeias na pintura, na escultura, na literatura e na arquitetura, então, por outro lado, é certo que esse alinhamento não poderá ser tomado como uma realidade acachapante para a nossa cultura, em que pese a unilateralidade de seus protagonistas e representantes. Desse lado de lá da Semana de 22 – o lado triunfante e que, evidentemente, entra para a história e se oficializa – se fizemos bonito como os europeus, então: voilà! C’est très chic! No entanto, toda vanguarda tem sua retaguarda. E aquele carro veloz, ao sabor dos futuristas, de fato só faz um avanço para quem o observa de frente, perto da linha de chegada. Parece-me, assim, também ser necessário lembrar justamente desses termos. De lugares, perspectivas e, portanto, de participações e de acessos. Quem participou da Semana de 22? Quem a idealizou e desenvolveu? E quem, ao longo destes cem anos, seguiu reproduzindo – talvez acriticamente – sua narrativa de total e inconteste importância?

Ainda que a Semana de 22 não tenha sido monolítica nem em suas propostas mais básicas, nem em sua configuração interna, ainda assim ela trouxe novamente à tona, e dessa vez com renovado interesse, a velha questão da identidade nacional. As tentativas de eternizar o Brasil – esse conjunto diverso de territórios, costumes, pessoas, expressões artísticas, culturais e intelectuais tão diferentes – por meio da noção de uma identidade supostamente coesa entra, desde o Segundo Reinado no século XIX, em franca contradição com a pluralidade desses muitos Brasis.

Pinturas emblemáticas como, por exemplo, A Tropical (1917) de Anita Malfatti ou a Caipirinha (1923) de Tarsila do Amaral, operam sobre a questão da identidade nacional uma conhecida tendência, pois buscam nas representações de uma natureza edênica brasileira e de uma mistura étnica do nosso povo não somente aquele ponto de fusão onde tudo mais se mistura bem aos olhos nus, mas fazem um perfeito eco aos nossos já conhecidos encômios do Brasil como um paraíso americano destinado ao grande futuro (rico em potências naturais) onde todas as raças e povos vivem em uma perfeita harmonia marcada pela paz e pela tolerância (mito da democracia racial). Embora sejam com razão celebradas enquanto artistas mulheres dentro de uma historiografia que, como sabemos, privilegiou desde sempre os homens, e embora isso traga por si uma relevância crucial para pensarmos no apagamento histórico do protagonismo das mulheres na arte, ainda assim é possível reconhecer nesse protagonismo aquelas peculiaridades (e contradições) de uma adesão ao programa histórico de uma identidade nacional marcada também por outros apagamentos, silenciamentos e estereótipos. Quais sejam: o da representação de “tipos” nacionais, a produção de estereótipos, o do mito edênico brasileiro (Brasil, paraíso na terra) e o da idealização dos indígenas, malgrado o completo esquecimento das pessoas negras. Conforme afirmaram Schwarcz & Starling em Brasil: Uma biografia (2015) ao comentarem sobre a tendência história relacionada à busca pela identidade nacional desde o Segundo Reinado:

“Procurar por homogeneidades num Estado de proporções continentais e caracterizado por uma população tão heterogênea era tarefa complicada. A saída foi ‘esquecer’ os escravizados e idealizar os indígenas, os quais […] reapareciam em romances e pinturas oficiais ou semioficiais. A representação do país como indígena juntava as concepções de um Brasil americano, mas também monárquico e português. Ou seja, uma mistura da cultura da velha metrópole com a identificação com a América, que nos faz independentes. […] Assim, se o nacionalismo brasileiro não foi monolítico, seu papel histórico é evidente. Ele permitirá afirmar particularismos – a natureza tropical e seus naturais – bem como universais. Afinal, tínhamos a mais tradicional das monarquias, formada por Braganças, Bourbons e Habsburgos (SCHWARCZ & STARLING, 2015, p. 283-284).”

Tropical (1917) e Caipirinha (1923) fazem parte desse movimento na medida em que desenvolvem, sob o verniz de certos estilos ou formas de incorporação artística específicas, os temas da mestiçagem, do encontro de raças, da riqueza paradisíaca de uma metrópole nos Trópicos, elementos semânticos nos quais se amarram, pela via da arte, a busca de um pitoresco brasileiro. Ou seja, os muitos traços singulares que nos permitem encontrar uma identidade para o Brasil. Tanto no expressionismo de Malfatti, quanto no cubismo de Amaral, a busca pelo pitoresco capaz de identificar o Brasil se apresentam e produzem seus estereótipos.

Embora do Amaral não tenha de fato participado da Semana de 22 (pois se encontrava em Paris no período), ela e Malfatti serão conduzidas, pela historiografia, ao lugar de protagonismo – ou em relação ao estopim do movimento ele mesmo (no caso de Malfatti e sua exposição criticada, mordaz e ignorantemente, por Monteiro Lobato) ou em relação à continuidade dele nos anos subsequentes. Será, pois, desse modo que de dentro desse celebrado movimento cultural da primeira metade do século XX, passam a aparecer sob a bela roupagem moderna (lembram-se, uma roupinha europeia très chic) a renovação, ou a nova dobra, de um certo mito brasileiro que a cada momento e conjuntura histórica produz representações novas a partir de um repertório comum e que serve como instância de afirmação identitária: elementos que empregamos para identificar, enunciar, dizer, pensar, designar o próprio Brasil.

Dizem por aí que a arte sempre opera mostrando e escondendo ao mesmo tempo, o que pode muito bem ser verdade. (E a própria experiência nos mostra isto: experimente olhar pra uma coisa atentamente. Todo o resto ao redor perderá o foco. Agora fixe o seu olhar numa outra coisa perto daquela primeira e ela, por sua vez, dissolver-se-á indistinta fora de foco). Mostrar novamente o Brasil mestiço, paradisíaco, cordial e pacífico sob composição expressionista ou cubista não é nada muito novo da perspectiva das velhas questões que ainda permanecem sem mediação e sem síntese em 2022. Enquanto essas representações apareciam em 1922, celebrando o nosso pitoresco novo-velho tropical e caipira, tudo mudava, mas tudo também permanecia precisamente como sempre estivera.

Tarsila do Amaral, por exemplo, levou anos para purgar finalmente o caleidoscópio cubista da sua Fase Pau-Brasil ou o tontear surrealista da sua Fase Antropofágica; pintando, então, em 1933, uma família pobre sem sapatos na estação de trem ou rostos singulares – alegres, sofridos, ansiosos, derrotados, esperançosos, cansados – em meio às chaminés das novas indústrias de São Paulo. Só para ser tão logo acusada de realista social (que foi de onde, na verdade, as próprias vanguardas europeias originalmente partiram!). Vejam: a própria comédia ideológica no Brasil é a de nunca conhecermos bem as nossas referências, negarmos a fecundidade da pesquisa histórica e teimarmos em tomar o estrangeirismo não como oportunidade de reflexão sobre as diferenças e aproximações; mas como parâmetro de evolução e de avanço frente ao nosso suposto atraso (lembram-se do carro veloz do início? Pois então…).

Cem anos depois, a arte contemporânea não só se cansou um bocado do realismo, do cubismo e do surrealismo (e dos ‘ismos’ em geral…), mas também se cansou de reificar a ideia de uma identidade nacional; servindo assim de arrimo ao mito do Brasil edênico e pacífico e, consequentemente, produtor de estereótipos. A arte contemporânea brasileira, uma parte importante dela pelo menos, encoraja-se em sua verve conceitual e intelectual para celebrar justamente o conflito das identidades, a dificuldade política, os dilemas sociais e o quanto estamos sempre importando sem fazer uma mediação necessária do que foi importado.

As obras de Rosana Paulino e de Denilson Baniwa não mais elogiam o mito brasileiro; mas o problematizam, ironizam ou denunciam seus estereótipos e apagamentos. Para Paulino, em seu trabalho de encaixe e de costura, o trauma e as heranças nefastas da escravização das pessoas negras se mostram como a ocasião para a revisitação do nosso próprio passado e trazem à tona não só a mania de importação da arte de fora (agora, com o Concretismo e suas formas geométricas) mas também os fundamentos da eugenia no território brasileiro e as tenebrosas teses do médico maranhense Nina Rodrigues.

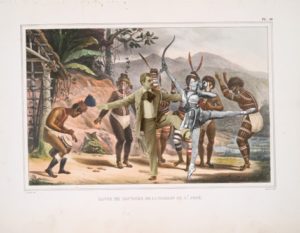

Para Baniwa, por outro lado, a ironia da colagem mostra o europeu que dança no meio da aldeia, com os supostos “selvagens” da Missão de São José. Mas também mostra para nós a transformação do território originário, sempre e a cada vez mais depredado (basta ligarmos os jornais e vermos as batidas da Polícia Federal no Ministério do Meio Ambiente, os assassinatos políticos, a destruição da nossa riqueza natural), transformado num shopping, onde a meta de vendas e a promoção de 50% se misturam à enunciação da fome (que voltou a assolar o Brasil depois de anos de construção de políticas públicas para dirimi-la).

Confrontar a arte do passado com a do presente é sempre – e será sempre – uma oportunidade única para percebermos o que se repete, ainda hoje, sem elaboração, ainda que escondido sob o verniz dos estilos e a virtuose das escolas artísticas. Por meio disto, portanto, é possível notar se algo mudou ou se as coisas permaneceram, na base, as mesmas. Uma visão crítica da arte e da cultura é aquela capaz de realizar esse trabalho minucioso das comparações, sopesando diferenças, continuidades, permanências e contradições. E, ainda que não expurgue o encanto de Malfatti e do Amaral, pode nos capacitar a apreciá-las também nisso: suas limitações, incoerências. Não é o caso de colocar, sob o conhecido cenário da disputa, modernos e contemporâneos. Mas sim o de reconhecer que a arte contemporânea, sobretudo aquela produzida hoje por pessoas negras e indígenas, procura criticar os apagamentos operados por seus antecessores e, ao mesmo tempo, construir o caminho para um panorama de produção, apreciação e debate artísticos mais inclusivos e habilitado a entender as dinâmicas sociais como interseccionadas.

Foto da Capa: Reprodução do quadro Tropical, de Anita Malfatti.

Mais textos de Guilherme Mautone estao AQUI.