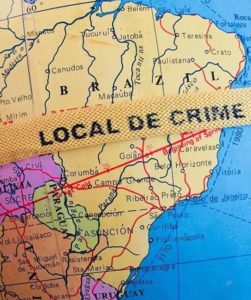

Comecemos por uma imagem. Uma fotografia. Nela, sobre um mapa do Brasil ou sobre a ampliação da região brasileira de um globo terrestre, estica-se uma faixa amarela na qual se lê, em letras garrafais em preto, o seguinte: “LOCAL DE CRIME”. Essa inscrição presente na imagem é a mesma que se utiliza em outros contextos como, por exemplo, aquele das investigações criminais, com os materiais utilizados pela perícia forense quando isola uma área específica do espaço para mantê-la separada e, portanto, salvaguardada das interferências que, porventura, contaminem esse ambiente e atrapalhem a apuração dos indícios e das provas do crime que ali transcorreu. Quando essa faixa é esticada e passa a demarcar um território, ela também passa a operar, igualmente, como um dispositivo emissor de alertas. Aos desatentos que seguem perambulando sobre o globo terrestre sem olhar para o próprio mundo e seus acontecimentos, ela diz: “Não ultrapasse esse limite, pois aqui aconteceu um crime”. Não deixa de ser curioso, portanto, perceber que essa faixa também procura parar os desatentos ao crime, os que não o testemunharam, e procura indicar que, reconhecido esse local depois de esticada a faixa, ele precisa ser respeitado e preservado – quem não viu o crime, mas avistou a faixa, precisa então respeitá-la, do contrário só atrapalha.

Quando se define um local como um local de crime, então nesse local se cria uma espécie de perímetro, de demarcação, com o objetivo de chamar atenção e indicar: aqui estão presentes todos aqueles elementos imprescindíveis que, se bem resguardados, poderão nos mostrar as provas e os muitos indícios por meio dos quais uma investigação começará e, com algum sucesso, poderá se aprimorar, apurando a verdade dos fatos. Quando essa faixa pericial em letras pretas sobre fundo amarelo passa sobre o território do Brasil, ela não só indica sugestivamente que dentro de suas fronteiras aconteceu um crime. Ou vários. Mas indica, sobretudo, que neste lugar que chamamos Brasil, malgrado tenha sido o palco de uma ação criminosa, também estão resguardadas todas as provas que nos permitirão compreender com mais cuidado – e descrever com maior exatidão – a própria natureza desse crime. O que aconteceu? Como ele ocorreu? Quem esteve envolvido? Quando se deu?

Sejam quais e quantas forem as perguntas, num local de crime elas sempre começam a partir dos muitos rastros deixados pelo acontecimento. E ele, como uma lesma que indo do ponto A ao ponto B desenha uma linha gosmenta através da qual pode-se apreender seu lento deslocamento, convida-nos a compreendê-lo justamente a partir desses rastros. Aristóteles, filósofo grego, afirmou em sua Metafísica que todos os humanos possuem uma inclinação natural ao conhecimento e desejam conhecer. Diante da necessidade de entender um acontecimento, os rastros deixados por ele funcionam como polos que magnetizam nossa atenção e curiosidade, convidando-nos a investigar e estabelecer sucessivas conexões. Quando a faixa amarela de letras pretas é esticada sobre um espaço, ela também o transforma de imediato numa espécie de redoma para a conservação do ocorrido. Quem não foi dele testemunha ocular, precisará se esforçar com alguma diligência para catalogar cada um dos rastros deixados para trás, organizando-os e os interpretando junto dos outros muitos elementos que, talvez, com sorte, existam e, rompendo a casca do silêncio das coisas, se anunciem. E o esforço intelectual que precisamos realizar para restaurar a história do crime – uma história silenciosamente instalada dentro do espaço que a faixa circunscreve – é o que poderá assegurar em alguma medida que algumas das perguntas sejam de fato respondidas. Pois a estranha imagem com a qual começamos nos convoca, ao seu modo singular, a uma primeira conclusão. E das mais inconvenientes. Pois a imagem sugere que contar a história do Brasil é contar a história de um crime.

Esticada a faixa e reconhecido o perímetro, quando começará, portanto, a perícia do Brasil, esse local de crime? Quando começaremos a investigá-lo? E como estamos testemunhando o que se passa ao nosso redor? Conseguiremos respeitar o anúncio que a faixa emite quando esticada, não comprometendo ainda mais as apurações e nos implicando numa apuração imparcial dos fatos? Conseguiremos concluir a investigação algum dia, preservando o espaço e nos responsabilizando coletivamente pela cadeia de custódia da coleta das evidências?

A imagem da qual falo – e que me diz tanto – é uma fotografia de Berna Reale, artista contemporânea brasileira que é, também, uma perita criminal. Como em muitos outros de seus trabalhos artísticos, essa imagem singular evidencia que, para Reale, a intersecção da arte com a especialidade pericial na apuração dos crimes não é, de modo algum, uma intersecção vazia. Mas é repleta de elementos comuns. Isso significa que os trabalhos, imagens, ações, performances e vídeos que Berna Reale produz há muitos anos conseguem evidenciar, em sua maioria, a peculiar e zelosa preocupação da artista com tudo aquilo que evidencia a própria violência, ou tudo aquilo que nos permite reconstruí-la a partir de seus rastros, ainda que de maneiras cifradas, metafóricas e indiciais. Embora essa intersecção que resulta em um conjunto não vazio não resuma todo o trabalho artístico de Reale, ainda assim ela consegue indicar com suficiente contundência como a artista vem conduzindo, ao seu modo potente e significativo, múltiplas investigações sobre a violência brasileira. E Reale conduz tais investigações inventando imagens, criando situações, estipulando regras para certas atividades e realizando ações que, por sua vez, também geram outras tantas imagens em que reverberam com intensidade singular os registros metaforizados de uma crueldade sempre presente em nossa violência cotidiana. O trabalho artístico de Reale não é somente um trabalho corajoso e custoso (pois sim, custa muito falar sobre a violência e investigá-la porque, em certo sentido, parece um pouco como repetir seus efeitos nefastos), mas é sobretudo um trabalho necessário. E de uma radicalidade contextual distintiva.

Da primeira imagem, passo agora para uma outra, oriunda de uma série de imagens que Reale denominou de Sobremesa, produzidas em 2018. Nesta vemos fotografada uma figura vestida com o traje oficial que sugere os batalhões de choque policiais. E nela a figura é fotografada realizando uma ação intrigante: deleita-se com um doce que está prestes a devorar.

A boca escancarada, já lambuzada por ter comido antes, é capturada num momento essencial, prestes a fechar-se sobre o pedaço de torta que as mãos – ambivalentemente gentis e numa pose que nos lembra os gestos diligentemente desenhados por Dürer ou esculpidos por Bernini e muito conhecidos na história da arte como verdadeiras conquistas imagéticas – ajudam a aproximar com uma delicadeza provocante. A imagem, assim, mostra-nos aquele momento em que uma figura representando o batalhão de choque, ala mais brutal da proteção do Estado, é surpreendida em seu deleitoso desvio, como uma criança gulosa que é surpreendida ao assaltar a geladeira. Mas esse deleite não é, propriamente, um deleite comum. Ele é, na verdade, apresentado como uma voracidade pelo doce. E é curioso que, pelo menos inicialmente, essa imagem parece associar por meio de uma tensão estética o tema da brutalidade ao tema da doçura, formando assim um par antagônico.

Cumpre, no entanto, observá-la com mais cuidado e sugerir, talvez, uma ampliação dessa leitura inicial apenas circunscrita ao antagonismo do tema. Assim, poder-se-ia falar, por exemplo, da gastronomia e de como ela é uma espécie de ‘arte’ cujo modo principal de fruição exige, necessariamente, uma destruição do objeto fruído. Sem que se coma o objeto produzido pela gastronomia não poderá haver fruição, nem deleite, de modo que a experiência gastronômica não se consuma sem necessariamente destruir aquele objeto que a suscita. Daí podemos sugerir, então, que a dimensão do deleite, do agrado ou do prazer que está sendo metaforizada por essa imagem é tal que só poderá existir porque pressupõe certa destruição. E isso indica que há, para nós, um tipo peculiar de prazer humano intimamente relacionado à prática dela. Há, assim, pelo menos algum tipo de prazer em destruir.

Ademais, também me parece lícito afirmar que essa imagem mostra o prazer policial – e de um policial truculento, do choque – deleitando-se vorazmente com a destruição do doce. Logo ele, o doce, que é feito com um ingrediente atávico, imiscuído em nossas lembranças infantis; o açúcar. Isso nos dá, feito o rastro pegajoso da lesma que mencionei antes, outras pistas e indícios para compreender o que poderia estar por trás do tema do açúcar e sua experiência de doçura. Talvez o doce, aí, nesta imagem, tematize também, na verdade, a doçura do açúcar apenas para nos lembrar do amargor simbólico por trás da sua história e cultura. Profusamente elogiado por Gilberto Freyre em suas edulcoradas (e distorcidas) interpretações sobre a cultura do doce no Brasil, o açúcar nos engana esteticamente. Enquanto sua experiência suscita uma doçura atual e que associamos, muitas vezes, com as lembranças do nosso passado infantil, ele esconde, enquanto símbolo, o passado amargo do latifúndio da cana sustentado pela exploração do trabalho das pessoas negras escravizadas durante o período colonial. Essa cultura do doce no Brasil muito elogiada por Freyre só existiu porque, aqui, o ingrediente abundante era uma condição material diretamente originada da exploração do trabalho escravizado, da lógica colonial e do racismo que a sustentou. O amor e o vício ao doce deixam, assim, suas meras condicionalidades biológicas e ganham, com isso, contornos culturais dos mais arrojados: inconscientes, distorcivos, capazes de, por um imaginário açucarado, esconder certas realidades inconvenientes.

Parece-me, portanto, algo notável como dentro dessa imagem de Reale, aprofundada a leitura, agora passe a se insinuar um anacronismo, um encontro de dois tempos diferentes, por meio do qual o passado e o presente se entrecruzam no tema da violência. De um lado, a violência dirigida às pessoas negras durante o ciclo colonial e, de outro lado, a violência que hoje mata cotidianamente as pessoas negras no embate policial e na desmedida violenta insidiosamente motivada pelo racismo. De um lado o pelourinho e, de outro, a polícia rodoviária que assassinou Genivaldo de Jesus numa obscena câmara de gás contemporânea. Estão aí o tempo do latifúndio colonial e o tempo das invasões e chacinas nas comunidades brasileiras. Estão aí o tempo do bom mando e do castigo e o tempo do assassinato sumário. Eis aí, portanto, aquele ponto quiasmático da imagem no qual se cruzam dois tempos de uma violência capaz de nos indicar certas permanências, deslocamentos e também manutenções. A violência permanece viva, embora recalcada, no imaginário brasileiro. E é assim que matiza cotidianamente nossas ações, gestos e palavras, na equação desigual do mando e da obediência.

Quando vi pela primeira vez esse trabalho de Reale, foi como se eu tivesse conseguido associar e, portanto, reconhecer duas coisas que, em mim, minutos atrás, ainda estavam desligadas, desassociadas. Quando essas imagens foram expostas publicamente numa rua movimentada de Belo Horizonte, no sol a pino de Minas Gerais, elas não foram toleradas. Foram logo em seguida roubadas, subtraídas do espaço público, censuradas no esconderijo da noite, onde a ignomínia do disfarce é mais fácil. Acontece que essa filosofia política sobre o Brasil que se encontra incorporada e desenvolvida nas imagens de Berna Reale expõe, sob as suas sagazes metáforas, o insuportável da violência de ontem ainda no hoje. O óbvio de suas imagens foi, ali, no espaço público, insuportável para uma sociedade ainda profundamente atravessada pela violência de vários passados que, recalcados pela conveniência dos nossos pactos excludentes e seus intrínsecos privilégios, apenas volta tão mais contemporânea, embora reatualizada. O retorno não-intencional dos recalques se mede, aqui, justamente, pela ineficácia da nossa elaboração coletiva das violências pregressas. Mas também, e sobretudo, pela nossa incapacidade de pactuar uma democracia onde as cidadanias perfaçam o respeito mútuo, a empatia e a igualdade de direitos. Sob as teias de sentido e os entrecruzamentos de violências pretéritas e atuais, as imagens de Reale nos mostram exatamente aquilo que o Brasil é. Um lugar de crime. Um lugar cuja investigação demora, é sistematicamente sabotada e cujo perímetro, por mais que se estiquem as faixas de letras pretas sobre fundo amarelo, é constantemente violado para que se garanta a destruição das provas. Ou, no limite, sendo elas indeléveis, para que se as esconda muito bem.

É a violência mostrada por Reale sob suas perspicazes metáforas imagéticas que me leva ao crime mais atual do perímetro brasileiro. Quando vi as notícias do assassinato de Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR), depois do dia 09 desse mês, lembrei-me imediatamente da fotografia de Berna Reale. E foi como se ela, outra vez, retornasse para me lembrar onde eu estou de fato, e onde estamos juntos. Marcelo Arruda, um militante do Partido dos Trabalhadores, foi assassinado por um bolsonarista em sua festa de aniversário. Como evidenciam com bastante clareza as filmagens de segurança, o bolsonarista desceu do seu carro com a arma em punho, contornou a esposa de Marcelo que, vendo a cena, mostrava-lhe sua credencial policial e o seu distintivo na tentativa de evitar a tragédia, e disparou contra o aniversariante. Foi assim que, no dia 09 de julho de 2022, no Brasil, Marcelo Arruda, pai de cinco filhos, foi assassinado. Marcelo Arruda foi assassinado porque tinha esperança em um país melhor e porque sabia, de acordo com as suas próprias convicções, quem poderia representar essa esperança no processo eleitoral que logo se anuncia. No Brasil de Bolsonaro é exatamente assim que as coisas são conduzidas. Nossa esperança vai sendo paulatinamente acachapada. E, se resta erguida, corre perigo de ser deitada, eivada de balas. Hoje, mais de dez dias do assassinato de Marcelo Arruda, pergunto-me sinceramente que preço nós iremos pagar coletivamente enquanto sociedade por essa complacência que, desde 2018, deixou passar os indícios todos que iam se avolumando ao nosso redor no Brasil (local de crime). Onde está, portanto, o rastro gosmento da lesma dessa vez? Como indicar que ela rasteja do ponto A ao ponto B?

O rastro está nos gestos truculentos, nos grunhidos quando se esperam palavras, nas palavras agressivas e aparentemente sem sentido, nas atitudes de incivilidade, nos desvios de pauta, nos posicionamentos reativos, nas elisões. Nas microagressões que insinuavam, ao seu modo cifrado, mas constante, a viabilidade de manutenção e a possibilidade de intensificação de violências ainda maiores. Mas está também nos diversos crimes de responsabilidade praticados em mandato corrente, convenientemente menosprezados pelo legislativo e sua presidência. Pois foram essas coisas que consolidaram paulatinamente um ódio mesclado com conveniência que hoje culminaram com o assassinato de Marcelo Arruda, mais um assassinato político, como o de Marielle Franco em 2018. Foi um assassinato político porque, no Brasil de Bolsonaro, a nossa conhecida política do bom mando reinventou-se e aprimorou-se, transformando-se na política da violência. Que na verdade não é política, mas guerra. Bolsonaro, como de costume, culpa as vítimas e transforma, num delírio todo seu, um crime que foi premeditado em algo trivial, banalizando-o. O assassinato de Marcelo Arruda foi um assassinato político realizado por um agente policial que, invadindo um lugar privado, exterminou a oposição de modo gratuito e com base em sua posição política e sua divergência. Não se trata de uma violência genérica – esse é um argumento falso. Trata-se de uma tentativa explícita de extermínio da oposição política por meio do assassinato. Trata-se de uma subversão do próprio jogo político porque, agora, faz-se crucial reconhecer que não existe democracia possível na qual a oposição política é aniquilada como inimigo de Estado, e não tratada como um adversário político cuja vitória é garantida pelas eleições. O próprio jogo foi sendo paulatinamente mudado. Essa tática se inscreveu, sobretudo, através das pequenas e diárias ações, gestos e palavras, através das truculências, agressividades, vulgaridades e desproporções. Através da defesa sistemática do intolerável, que passou a ser naturalizado e, portanto, tolerável. Essa inscrição diligente e insidiosa da violência como uma estratégia deturpada de política foi o que garantiu, hoje, a eficácia de sua estratégia, pois já se duvida, entre a sociedade civil, que esse assassinato tenha sido um assassinato político.

A reinauguração contemporânea da violência como política deturpada foi construída desde antes da posse. E, o que se segue, é na verdade apenas uma amostragem pequena de um grupo bem maior de expressões. É como, portanto, se eu estivesse chamando a atenção de vocês, que estão lendo, para pequenos trechos, para pedacinhos ou intervalos, dessa reta maior que pode ser vista tomando-se distância e observando como a lesma, de fato, partiu de A e chegou em B, levando-nos junto em sua viagem gosmenta. Em junho de 2016, Bolsonaro disse: “Minha especialidade é matar”. Já em setembro de 2018, num comício no Acre, ele disse, “Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre”. Em maio de 2020, disse: “Eu quero todo mundo armado”. Mas em 28 abril de 2020, diante do crescimento exponencial de óbitos causados pela pandemia da covid-19, vomitou seu obsceno “E daí?”. E agora, quando confrontado com o assassinato de Marcelo Arruda, Bolsonaro se esquiva, recusa-se a ver, banca a vítima e devolve a pergunta cuja resposta é óbvia: “O que eu tenho a ver com isso?”. Ora, tem tudo. Essas coisas, que chamei de pequenos intervalos no rastro maior, são na verdade paradigmas. Exemplos concretos de como esse crime vem se dando, repetindo-se e permanecendo, até agora, impune. Embora ele mesmo corresponda a um processo maior, terrível em si mesmo, ele também exerce esse poder de empuxo, influenciando tudo ao seu redor, como quando entramos numa banheira cheia de mais e nosso corpo faz com que a água escorra para todos os lados.

Talvez alguns não tivessem tantos pudores de reconhecer esse assassinato como um assassinato político se tivessem dado maior atenção aos pequenos ‘disparates’ presidenciais desde o início. Cumpre, ainda, indicar que o caminho de migalhas deixado desde antes de 2016 por Bolsonaro, evidencia com clareza o histórico de algo que, desde 1940, o Código Penal brasileiro tipifica como incitação ao crime e à violência. Nestes últimos anos, Bolsonaro foi aos poucos cruzando a linha da austeridade verbal para a defesa e a incitação do extermínio. Não há polarização, porque não há equivalência. Essa é uma falsa premissa para entendermos o caso. Aqui, no Brasil, esse local de crime, a metáfora ordeira do bom mando militar tornou-se lugar comum: se você não entra na linha, então acabam com você na base da bala.

A estrutura mais básica do bolsonarismo talvez esteja naquilo que Schwarcz apontou nos seguintes termos:

“Esses novos governos têm, igualmente, recorrido a uma profusão de estratégias comuns: a seleção de uma passado mítico e glorioso; a criação de um anti-intelectualismo e um antijornalismo de base; um retorno à sociedade patriarcal de maneira a elevar conceitos como hierarquia e ordem; o uso da política do Estado ou, se necessário, de milícias para reprimir bandidos mas também desafetos políticos; uma verdadeira histeria sexual que acusa mulheres, gays, travestis e outras minorias de serem responsáveis pela degeneração moral de suas nações; um apelo à própria vitimização (a sua e de seus aliados), conclamando a população a reagir aos supostos algozes de outrora; o incentivo à polarização que divide a população entre “eles” e “nós”, estabelecendo que “nós” somos os realizadores e “eles” os usurpadores; o uso extensivo da propaganda política que não preza a realidade pois prefere inventá-la; a naturalização de certos grupos nacionais e a consequente ojeriza aos imigrantes, logo transformados em estrangeiros; a manipulação do Estado, de suas instituições e leis, visando perpetuar o controle da máquina e garantir um retorno nostálgico aos valores da terra, da família e das tradições, como se esses fossem sentimentos puros, imutáveis e resguardados” (Lilia Schwarcz, Sobre o autoritarismo brasileiro, 2020, p. 226 e 227)

À guisa de conclusão, deixo aqui outro paradigma muito ilustrativo do que venho falando até agora. Uma imagem que carece da densidade estética e metafórica das fantásticas imagens de Berna Reale, que não captura a verdade do modo singular com que ela consegue, mas que também atesta o nível da nossa violência e o quanto a aventura da lesma nos trouxe até um território muito perigoso, em que o crime, malgrado a faixa amarela de letras pretas esteja esticada e visível, atingiu seu ponto inimaginável: além de natural, tornou-se defensável.