Nunca deixa de ser surpreendente notar como no momento singular de uma apreensão do agora, algo pode ganhar um sentido todo novo conforme se associa, mediante as peculiares operações da lembrança e da consciência, às reminiscências daquilo que, ainda ontem, permanecia imerso em um enigma de contornos difusos, na disposição que chamamos de memória. Pois certas coisas, quando se avizinham, podem muito bem manter sua qualidade única, emprestando-se mutuamente fronteiras e limites, sem que se transformem num conjunto amorfo e indistinto. E, nessa aproximação significativa, passam a desenhar juntas, como em um caleidoscópio, uma forma ainda mais complexa apenas apreendida quando, dando-se um passo atrás, tomamos alguma distância.

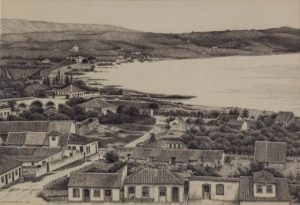

Hoje, enquanto escrevia, lembrei-me que na antiga casa dos meus avós paternos repousava imponente e serena – embora afixada alta demais para que uma criança de sete ou oito anos a visse bem de perto – uma gravura que, fiquei sabendo bem mais tarde, retratava uma vista imaginada e sentimental da cidade de Porto Alegre. Na sala anexa ao jardim de inverno, a gravura me parecia ser uma espécie de janela para fora da casa através da qual a foz do Arroio Dilúvio, a Ponte de Pedra, a Igreja do Menino Deus e a enseada do Guaíba se abriam e davam a ver. E eu, ainda pequeno, lembro-me de olhá-la como uma fonte inesgotável de mistério justamente porque nela via alguma coisa que me olhava de volta. Na parte da imagem mais próxima do observador segundo as regras da perspectiva que compõem o espaço pictórico em uma imagem – e que, em arte, chamamos de primeiro plano – uma fileira de casinhas coloniais, com seus proeminentes telhados e aberturas arqueadas, instaurava naquela imagem também um certo segredo. Pois na janela de uma dessas casas do primeiro plano, via-se o busto de uma pessoa que, parecendo apoiada, talvez simplesmente contemplasse a vida da sua silenciosa rua de chão batido ou descansasse depois de pendurar um pano para secar na janela ao lado.

Embora a indicação solitária daquela vida em uma cidade irreal e vazia não tivesse contornos explícitos, sua mera sugestão de presença me olhava de volta – instaurando, assim, aquele conhecido e inusitado jogo entrecruzado de olhares ao qual a arte sempre nos convida. A misteriosa gravura da minha infância, que morava ao lado de um velho e empoeirado casco de tartaruga, hoje habita uma das paredes da minha casa. E hoje, sem que eu quisesse, olhou-me de volta e me levou a escrever.

Acontece que João Faria Viana, o artista gaúcho que fez essa gravura, foi um conhecido ilustrador da Seção de Desenho da antiga Editora Globo – onde trabalharam também, como nos recorda Paula Ramos, João Fahrion, Sotero Cosme, Francis Pelicheck, Edgar Koetz, Vitório Gheno e Boeira Faedrich. E João Faria Viana foi um dos artistas ativamente envolvidos com a fundação da Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, uma das primeiras corporações formais e autônomas de artistas no Estado. Foi assim que, portanto, uma peculiar história encravada no meu romance familiar, de repente me trouxe ao tema do texto de hoje. Porque hoje eu gostaria de falar sobre a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa (ou, como também é chamada, por economia de verbo ou por dileção aos apelidos, simplesmente Chico Lisboa).

Parece legítimo afirmar com alguma dose de segurança e sem maiores objeções que, desde a sua fundação em 1938, a Chico Lisboa ajudou a consolidar as práticas sociais artísticas no Rio Grande do Sul e, especialmente, em Porto Alegre (conforme apontam as historiadoras Blanca Brites, Neiva Bohns e Maria Lúcia Kern). Com seus altos e baixos, suas influências e ostracismos, seu protagonismo e esquecimento, seus silenciamentos, contradições, mudanças, hibernações forçadas e retomadas democráticas, a história da Chico Lisboa é parte integral da história do campo das artes plásticas e visuais no Estado. Desde o início da década de 40, ajudou a consolidar aquilo que alguns de nós chamam, hoje, de sistema da arte gaúcho. Ou seja, esse conjunto dinâmico e historicamente mutável de práticas e mecanismos de determinação de sentidos e valores para a arte a partir das instituições e agentes imediatamente nele envolvidos. Em grande medida, é justamente esse conjunto plural e heterônomo de hábitos, indivíduos e instituições que, remontando uma longa e acidentada história, convenciona, por exemplo, a aplicação de um conceito como o de ‘arte’, determinando seu significado e sua importância para toda uma sociedade.

Em seu marco fundacional, a Chico Lisboa estabeleceu seu principal objetivo ao redor da ideia de que os artistas, quando associados, podem fazer mais, pois cooperam. Essa associação de artistas – fossem eles profissionais ou diletantes – foi pensada em sua fundação como sendo capaz de alavancar o reconhecimento da própria comunidade gaúcha sobre as artes e seus produtores, malgrado já se evidenciassem aqui, desde 1936, os conhecidos mecanismos de seleção, distinção e legitimação que, na época, ainda eram exclusivamente operados pelo Instituto de Belas Artes. No entanto, diante desse contexto de monopólio da legitimação artística que a Chico Lisboa pretendia dividir desde seu nascimento, somava-se outro, igualmente importante de ser considerado. A saber, o contexto sócio-histórico da década de 30 em diante, marcado pelas políticas de cunho corporativista do Estado Novo getulista. Nele, a efusiva promoção para a formação de agremiações visava, no curto prazo, o estabelecimento de uma união nacional; e, no longo, a construção mais ousada, embora conhecida desde o Segundo Império, de uma identidade nacional. Sua garantia não repousava, pensava-se, exclusivamente nos incentivos à urbanização e industrialização, mas também na arte, na cultura e na educação, já que esses campos poderiam ser responsáveis, pensava-se, pela instauração de lastros ideológicos capazes de garantir ao projeto de unificação nacional uma tão almejada coesão simbólica.

Em poucos anos após a sua fundação, a Chico Lisboa cumpriu uma função à altura daquilo que dela se esperava no contexto de seu surgimento, organizando eventos e, sobretudo, os conhecidos Salões Municipais da Câmara de Porto Alegre. A atividade constante e a presença de associados de peso artístico garantiram à entidade, no final da década de 50, o reconhecimento como instância de legitimação artística no Estado junto do Instituto de Belas Artes. Mas também o reconhecimento legislativo como uma entidade de manifesta utilidade pública. E esse é um ponto crucial para o que virá a seguir. Dessa história, a Chico Lisboa também resguarda hoje um rico acervo documental e que ajuda a preservar parte da memória das artes visuais no Rio Grande do Sul. Além de resguardar ainda um pequeno acervo artístico constituído de doações de artistas como, por exemplo, Iberê Camargo, Vasco Prado e Xico Stockinger. Para além disso, é preciso também enfatizar as ações realizadas ao longo dos últimos 20 anos, que igualmente fornecem para a instituição uma memória mais recente, mas igualmente relevante. Assim, dessa minha exposição – breve e, certamente, limitada – sobre a história da entidade, desdobra-se agora um certo exercício de anacronismo, pois é preciso contrastar a atualidade da Chico Lisboa com esse esboço histórico em desajeitada pincelada impressionista.

Hoje, passados 84 anos de sua fundação e, no mínimo, 72 anos do seu reconhecimento público como instância de legitimação e do seu reconhecimento legislativo como entidade de utilidade pública, a Chico Lisboa atravessa um momento delicado. Se é verdade que a investigação histórica nos permite descobrir de que modo o nosso presente está repleto de estruturas recalcitrantes do passado, então é igualmente verdade que a atual delicadeza existencial da Chico Lisboa não apresenta efervescentes novidades. Como no passado, a associação sobrevive da anuidade de seus associados e da doações de obras, que comercializa. E, como contrapartida, mantém, considerados os altos e baixos de sua história, exposições anuais para sócios e exposições abertas aos artistas da comunidade gaúcha em geral. A questão de sua sede própria, por exemplo, não é uma pauta atual, mas uma luta empenhada há anos com as instâncias pública e privada, como até pouco tempo lutava o Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS), embora esse seja um equipamento cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Tampouco a questão da evasão dos seus associados (que, na prática, representa uma direta diminuição de sua arrecadação) é uma questão inteiramente hodierna, apresentando-se em atas e documentos oficiais da associação desde, pelo menos, os anos 50, conforme apontou Cláudia Campos. Ainda que a questão da evasão dos associados seja histórica, isso não minimiza sua importância e impacto. Uma associação, em princípio, sobrevive de fato a partir do grau de envolvimento de seus associados. E, para o futuro, esse grau de envolvimento deve ser pensado como um projeto prioritário. E radical.

Sua sede atual não é própria, mas alugada. E, frente à realidade da pandemia desde 2020, as atividades da Chico Lisboa atravessaram, apesar dos muitos esforços de sua Diretoria, dificuldades que a levaram a entregar sua sede na conhecida Travessa dos Venezianos, número 19. Hoje, infelizmente, ela abre mão de um espaço físico que – embora não fosse seu de verdade e por essa razão talvez gerasse seus próprios entraves para o crescimento e a sustentabilidade da entidade – manteve-a relativamente estável até agora, numa espécie de platô. Lisiane Rabello, Presidente da Chico Lisboa, contou-me em depoimento que, malgrado a situação da cultura de modo geral frente à pandemia, foi alegremente surpreendida com a inestimável iniciativa da comunidade artística, interessada em auxiliar a associação, diante do anúncio do fechamento de sua sede atual. Embora a iniciativa da comunidade não tenha sido suficiente para manter a Chico Lisboa em seu conhecido endereço, ela trouxe, na avaliação de Rabello, uma renovação importante do interesse público. E embora o futuro sobre a nova sede ainda seja incerto, isso em nada diminuí – como não diminuiu no passado – a atuação das Diretorias e de seus associados, que seguem pensando em alternativas para manter suas atividades e garantir a sobrevivência da instituição, sua missão e memória. Toda crise, contudo, demanda criatividade. E, sobretudo, uma rede; representada pela cooperação da comunidade artística de modo geral.

Considerando o histórico de protagonismo da Chico Lisboa, mas também seu empenho passado e atual em relação à necessidade de garantir sua própria sede, cumpre sugerir algumas questões. Ainda que ela seja uma associação de artistas, não seria importante que a Chico Lisboa fosse vista e, portanto, novamente reconhecida pelo poder público enquanto entidade de interesse cultural e social? E ainda que sua história tenha sido marcada, conforme mencionei, por uma série de vicissitudes, não seria relevante para a cultura gaúcha que ela fosse efetivamente reconhecida como parte integrante da memória do Estado? Ora, se ela, em algum momento de sua existência, participou de modo ativo da consolidação do sistema artístico no Rio Grande do Sul e hoje tem conseguido se manter em algum grau de atividade mesmo sem maior atenção do poder público – organizando eventos, exposições, assessorando artistas e resguardando um acervo documental e artístico – não é chegada a hora, sobretudo diante da triste dissolução de sua sede, de ter seu histórico novamente reconhecido e renovado? E, sobretudo, ter sua atualidade incentivada? Isso não significa que o poder público lhe deva uma sede – afinal de contas, a Chico Lisboa é uma associação. Mas significa que o poder público pode (e, na minha opinião, deveria) potencializar com ela novos projetos e ações, como no passado.

Para além de uma discussão sobre a especificidade de sua natureza jurídica, é preciso, parece-me, considerar o lugar em que a Chico Lisboa se encaixa na comunidade gaúcha e, com isso, igualmente situá-la na moldura ainda mais geral da própria cultura. Enquanto sociedade civil, precisamos reconhecer que ela hoje resguarda, antes de qualquer pretensão sua sobre a determinação de prestígio e legitimação artística, um valor cultural intrínseco, dada sua história e sua trajetória pública. Mas na medida em que ela também cumpre algum papel para a formação, a profissionalização e a inserção dos artistas na comunidade, então é preciso reconhecer que a Chico Lisboa também resguarda um valor constantemente renovado, relativo ao papel que vem desempenhando no estímulo e no fomento das artes visuais no Estado.

Essas são, portanto, pelo menos duas razões que deveriam chamar a atenção do poder público, seja na sua esfera Municipal, seja na Estadual, quanto a necessidade de uma nova valorização e reconhecimento da entidade. Por outro lado, para artistas do Rio Grande do Sul, essas são razões que deveriam renovar seu interesse em participar mais ativamente da associação, trazendo novas práticas e novos anseios culturais capazes de reafirmar hoje, como se fez tantas vezes no passado, a ideia de que a produção da arte se dá sempre em comunidade e sempre vigora mediante a cooperação. Conforme sublinhou Rabello em seu depoimento, a Chico Lisboa é uma associação de artistas, para artistas e que, portanto, estará sempre à serviço dos interesses dos artistas, enquanto estiver viva e atuante. E, portanto, ela precisa deles. Talvez mais que nunca.

Parece-me algo infinitamente contraditório que hoje em dia, por exemplo, estejamos discutindo e efetivando projetos de incentivo à construção de grandiloquentes parques, como o recentemente anunciado para a Orla do Guaíba, com seus peculiares dinossauros e rodas-gigantes sob a desculpa conveniente de catapultarmos o turismo na cidade, enquanto algumas das instituições culturais mais antigas do Estado e de Porto Alegre parecem ter sido limadas do interesse público, equilibrando-se com orçamentos cada vez mais exíguos e precisando se reinventar a cada ano que passa. A reinvenção, contudo, talvez seja o único caminho. Mas também são caminhos as parcerias com o poder público e o privado para a garantia daquilo que existe e que foi consolidado ao longo de anos. Embora eu tenha falado dos dinossauros e das rodas-gigantes, comparando-os com as artes visuais, o ponto importante do meu argumento não está necessariamente aí. Mas está, sobretudo, no fato de que ele indica com alguma contundência a crucial relevância da nossa capacidade de, coletivamente, zelar por aquilo que já temos garantido e estruturado, assegurando sua sustentabilidade, permanência e memória. Ademais, meu argumento problematiza outro ponto importante e que diz respeito a nossa terrível mania de construir o novo sobre tudo aquilo que nós mesmos vamos deixando minguar; quando não o construímos, sem nenhuma vergonha, sob os escombros daquilo que arruinamos intencionalmente.

Essa tara pela novidade e pelo fazer o novo, embora se alinhe com aquilo que Hannah Arendt, a filósofa alemã, chamou de natalidade em seu A Condição Humana (1958), carrega consigo uma responsabilidade política das mais cruciais. Pois é através da nossa capacidade de gerar, por meio da ação humana, o novo que se poderá medir o nosso amor ao mundo e o nosso desejo em sustentá-lo e compartilhá-lo. O nascimento de uma criança é, por exemplo, a instância paradigmática da natividade para Arendt, pois evidencia a esperança de que o novo continue, no futuro, sendo iniciado outras tantas vezes por nós. No entanto, se essa natividade pressupõe a esperança em novos inícios futuros por meio do nascimento literal de novas pessoas, ela também pressupõe nossa esperança e nosso amor pelo mundo que deixaremos para elas. E isso, portanto, evidencia que antes de fazer o novo, expressando nossa infinita capacidade de natividade, precisamos garantir que ela se perfaça dentro de um mundo que amamos e que confiamos para as novas pessoas. Assim, é de dentro de uma reflexão sobre a capacidade de fazer o novo e iniciar, mediante a ação humana, novos começos, que Arendt insere uma inalienável responsabilidade das pessoas pelo próprio mundo. E o mundo, para Arendt, é o complexo intrincado de práticas sociais, culturais, institucionais, mas também a arte e o pensamento que se incorporam em obras específicas ao longo da nossa história. Desse modo, confiar aos que nascem um mundo que amamos pressupõe, antes de tudo, agir de modo a preservar àquilo tudo que o constituí, desde um ponto de vista cultural, como tal. E isso passa necessariamente pela preservação do que já foi construído no passado, com vistas à manutenção da nossa memória. Não há, portanto, como fazer o novo diante da aceleração da destruição do nosso passado e do nosso desinteresse pela preservação simbólica de sua memória. Se o novo surge mediante a destruição da memória, violando-a, então surgem dele, perversamente, oportunidades para as vivências totalitárias.

Para o futuro, precisaremos pensar coletivamente em estratégias de preservação da memória e das instituições que ainda temos. Sobretudo porque hoje elas não são apenas diariamente extenuadas pelo desinteresse público, mas porque estão em risco de serem acachapadas por diferentes, mas constantes, formas de violência que, infelizmente, parecem se normalizar. E nós, coletivamente, pagaremos um preço muito alto, semelhante ao que temos rateado hoje, se deixarmos que a nossa memória e também a obra que constituí o mundo que nos foi confiado continue sendo apagada. Nunca saberemos se dessas antigas e inusitadas instituições, entidades e associações não sairão, no futuro, um João Faria Viana, com suas vistas sentimentais da cidade capazes de criar enigmas infantis e jogos de perspectiva que nos acompanharão durante toda a vida, lembrando da nossa humanidade, origem e nos fazendo amar a arte, como nossos avós também a amaram. E nunca saberemos se dentro delas não estarão porventura aquelas tantas marcas e indícios, ainda que liminares, pelos quais nossa memória poderá se movimentar, atualizar-se e emprestar novos sentidos ao futuro e àquilo que deixaremos, como obra, aos que hoje nascem. E, por fim, nunca saberemos se não serão nessas instituições e associações que poderemos, como segmento, encontrar uma comunidade.