Ingressei na universidade em 1999, aos quase 19 anos, após concluir o curso técnico de habilitação para o Magistério. Durante o Ensino Médio, então chamado de segundo grau, fui bolsista. Trabalhava em uma escola municipal e, em troca, a prefeitura cobria as mensalidades da escola particular onde eu estudava. Esse benefício foi essencial naquela época, mas sua ausência foi sentida quando iniciei meus estudos na Unisinos com uma bolsa de licenciatura de 50%. Apesar do desconto, a bolsa pouco aliviava a difícil situação financeira de uma professora recém-formada e desempregada, à espera de um concurso e ainda dependendo do apoio dos pais para se sustentar.

No primeiro semestre, consegui cursar apenas uma cadeira. Meu pai, cobrador de ônibus, e minha mãe, faxineira em um restaurante, não tinham condições financeiras para pagar mais do que isso. Determinada a seguir em frente, entreguei currículos nos lugares mais improváveis, alguns dos quais nunca imaginei trabalhar. Tentei estágios, ofereci aulas particulares e busquei outras bolsas de estudo, mas nenhuma parecia viável. Naquela época, não existiam programas como o ProUni ou o FIES facilitado. O financiamento estudantil era uma armadilha financeira, com dívidas quase impossíveis de quitar, o que afastava a maioria das pessoas.

Considerei me inscrever nos contratos do estado, mas para isso, precisava estar, no mínimo, no quarto semestre do curso de Letras para ser elegível a uma vaga. Apesar das dificuldades, não desisti. Foi então que encontrei uma oportunidade de trabalho voluntário em um projeto de Alfabetização de Adultos. Além de me permitir contribuir de forma significativa, o projeto oferecia uma pequena ajuda de custo, o suficiente para cobrir o transporte nas duas noites por semana em que eu viajava de Novo Hamburgo a São Leopoldo. Esse trabalho não apenas aliviou um pouco as dificuldades, mas também me deu forças para continuar perseguindo meu sonho.

Durante os primeiros anos do curso, cheguei a sonhar em prestar vestibular para a UFRGS, mas essa ideia logo se mostrou inviável. Na época, o trem só ia até a Estação Unisinos, e os ônibus demoravam muito para cobrir o trajeto de Novo Hamburgo a Porto Alegre. Além disso, o Instituto de Letras ficava longe do centro, o que tornava o acesso ainda mais complicado. A única alternativa seria me mudar para Porto Alegre. Mas como? Quem financiaria minha estadia se eu não conseguisse trabalhar devido aos horários das aulas? A realidade impôs suas limitações, e precisei traçar outro caminho para alcançar meu objetivo.

Eu queria estudar, mas sabia que, para isso, também precisava trabalhar. Sempre que tinha tempo, faltava dinheiro. Anos depois, quando finalmente consegui uma vaga como professora na rede municipal de Novo Hamburgo, o cansaço tomou conta. Após sete anos na universidade e ainda longe de concluir o curso, decidi trancar a faculdade. Escolhi dedicar meu tempo a um novo capítulo da minha vida: casar e ter meu filho. A maternidade trouxe outras prioridades e, desde então, nunca mais retornei à Unisinos. Essa decisão foi difícil, mas representou uma escolha consciente diante das circunstâncias e do momento que eu vivia. Concluí a faculdade de Letras aos 36 anos, optando pelo formato EAD. Foi a solução que encontrei para conciliar minha rotina de mãe e professora, sempre trabalhando 40 horas semanais.

Compartilho este relato para dizer ao escritor Jeferson Tenório que eu consigo compreender, em certa medida, as dores do personagem Joaquim em De onde eles vêm. Quando faltam condições financeiras, estudar torna-se um ato de resistência, especialmente quando não se pode contar com políticas que garantam a permanência na universidade. É claro que, por ser uma mulher branca, eu nunca sofri os preconceitos raciais vividos pelos personagens do livro, minha trajetória não se equipara às dificuldades vividas pelos estudantes cotistas, tão bem representadas no livro de Jeferson Tenório. Mesmo assim, eu senti, muitas vezes, o peso da exclusão por não compartilhar do mesmo nível socioeconômico que meus colegas.

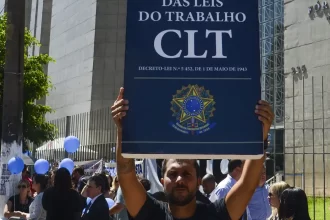

O sistema de cotas é um passo importante para corrigir desigualdades históricas, mas ele, por si só, não resolve as barreiras enfrentadas pelos estudantes cotistas durante a graduação. Faltam políticas públicas de permanência, como bolsas de auxílio, transporte e moradia, que garantam condições dignas para que esses alunos possam se dedicar aos estudos. O novo romance de Jeferson Tenório escancara essas realidades, confrontando uma sociedade que insiste em negar as desigualdades estruturais e acreditar no mito da igualdade de oportunidades.

A verdadeira inclusão educacional só será alcançada quando não apenas a porta de entrada for aberta, mas também quando a jornada dos estudantes for sustentada por uma rede de apoio que os acompanhe ao longo de toda a trajetória acadêmica. As cotas são um passo, mas ainda são insuficientes se não forem acompanhadas por medidas que garantam que todos os estudantes possam concluir seus cursos com dignidade e sem obstáculos financeiros ou sociais.

O romance de Jeferson Tenório é um grito de alerta para essa realidade, apontando para as barreiras que persistem mesmo após a entrada na universidade. Ele nos desafia a não apenas aplaudir a criação das cotas, mas a lutar por uma educação verdadeiramente igualitária e acessível para todos. Uma sociedade justa e equitativa é aquela que assegura não só o direito de acesso à educação, mas também o direito de permanecer nela até o fim. O debate deve continuar, e a busca por uma educação transformadora precisa se expandir para além da entrada nas universidades.

Todos os textos de Andréia Schefer estão AQUI.

Foto da Capa: Ilustração da capa do livro 'De onde eles vêm'