Eu não sei direito o que é a tal South Summit da qual todo mundo está falando com tanto interesse, inclusive aqui dentro na própria Sler. Não é algo que gravite minha área particular de especialização e, olhando de fora, fico com a impressão, provavelmente equivocada, de que é uma espécie de Comic-Com promovida pela Casa Cor. O que me despertou a atenção, contudo, foi a divulgação recente de que, aproveitando o caráter do evento como “feira de inovação”, uma empresa decidiu vender o peixe de um projeto de veículo aéreo dirigível como grande inovação de transporte. Talvez eu não tenha entendido direito a notícia que saiu na imprensa sobre o assunto, mas tenho certeza de que a palavra “inovação” foi usada para um modelo de aeróstato com mais de 150 anos, então fiquei aqui pensando: por que tantas “inovações” pensadas para o Rio Grande do Sul em geral e para Porto Alegre em particular são na verdade reciclagem de ideias do passado?

No segundo semestre de 2011, por exemplo, a Região Metropolitana foi apresentada a uma das grandes novas ideias em matéria de mobilidade: uma hidrovia percorrida por catamarã ligando a Capital a Guaíba. Na época, eu trabalhava em um jornal local de grande circulação em que tínhamos um editor-chefe com autoproclamada vocação de urbanista e hidrógrafo por haver feito algumas matérias sobre o Muro da Mauá (contra, sempre). Daí que a repercussão que o veículo escolheu dar foi a de um oba-oba festivo que, se parecia um tanto exagerado por um lado, por outro documentava um fenômeno real: o catamarã foi sim um sucesso de público logo em seu primeiro mês de operação — como documenta uma das reportagens feitas na época, segundo a qual haviam sido, naqueles primeiros 30 dias, transportados 2 mil passageiros por dia, e que, originalmente prevista com 14 horários de partida, a operação precisou acrescentar mais 12 devido à grande demanda.

O mais importante: a operação da hidrovia de fato representava uma mudança positiva para a comunidade de Guaíba, dado que 90% dos passageiros nos dias úteis eram de cidadãos da Grande Porto Alegre encarando de modo mais confortável o perrengue de ter de vir resolver seus corres na Capital.

Pontes x barcas

O que me chama a atenção nesse caso é mais ou menos a mesma ideia que mencionei no início. O catamarã, a grande solução transporte, a bem da verdade, resgata algo que a Região Metropolitana teve durante boa parte da primeira metade do século XX, e de que abriu mão pela inacreditável cegueira dos governantes do período. Claro que algum cínico com interesse em defender “próceres da nossa política” dirá que foi o entendimento do período, mas no caso do Catamarã, por exemplo, sua desativação nos anos 1950 foi devida, em grande parte, à construção das pontes sobre o Guaíba como novo método de transporte. Note: “novo”, não “alternativo” ou “complementar”. “Novo”: a mentalidade tacanha desenvolvimentista do período, turbinada em nível federal pelos delírios de JK que nos deram esse caixão a carregar chamado Brasília: o automóvel era o novo, o moderno, o progresso, o futuro, e em seu nome seriam sacrificados todos os caquéticos e ultrapassados modelos do passado, da charrete ao barco, da balsa ao trem.

A dissertação de mestrado Da Era das Barcas à Era das Pontes: Os Debates em torno da Construção da Ponte do Guaíba/Travessia Régis Bittencourt (1955/1958), apresentada ao PPG de História da PUCRS por Eduardo Pacheco Freitas, em 2017, documenta muitos dos debates registrados no parlamento, em documentos de autarquias oficiais e nos veículos de comunicação durante o período de transição entre o serviço de balsas e a construção das pontes. O trabalho registra, assim, o quanto o desdém pelas barcas não era apenas político, mas turbinado pelas opiniões editoriais dos jornais da época – dois deles, por exemplo, datados de outubro de 1958 no Correio do Povo, ilustram a impaciência da imprensa corporativa com o “atual modelo atrasado” e seu anseio pelo “novo que virá”, sempre, claro, com a justificativa também velha de décadas por estas plagas de “escoamento da produção”:

“…chegava-se ao fim da era das barcas, a qual o jornal relaciona a uma época de atraso e dificuldades para o escoamento da produção. Além disso, destaca a importância das muitas pontes que estavam sendo inauguradas, pelo fato de promoverem a ligação inter-regional, interestadual e até mesmo com o exterior. A Ponte da Revessa, a Ponte sobre o rio São Gonçalo, ligando Pelotas a Rio Grande, e, evidentemente, a Travessia Régis Bittencourt, são citadas como as mais importantes, justamente por cobrirem vasta área produtiva do Estado. Por fim, o editorial identifica as barcas – que, até então, realizavam as travessias da maior parte dos “caudais líquidos” no Estado, inclusive do Guaíba – como símbolos do primitivismo, que agora ficaria no passado”, descreve Pacheco Freitas em seu estudo.

Avanços em looping

Logo, o trânsito intenso de pessoas nas balsas insuficientes levou à construção das pontes como forma de desafogar e mudar o trânsito. O que funcionou por algumas décadas até as pontes ficarem sobrecarregadas e alguém lembrar do próprio Guaíba, como era meio século antes, por que abandonamos aquela ideia tão boa? Porque o pensamento de gestão urbana no Brasil como um todo e tristemente em Porto Alegre sazonalmente é refém das modas novidadeiras que muitas vezes são impostas não por imperativos tecnológicos, mas econômicos (traduzindo, uma pressãozinha básica de empreiteiras e da indústria simpática ao automóvel que vai um dia tornar as ruas um carpete de veículos inúteis pelos quais deveremos nos deslocar como personagens de videogame pulando de capô em capô como o bonequinho do Pitfall).

Outro exemplo de avanço em looping em direção ao passado de que tivemos notícia recente foi a construção de vários corredores exclusivos para ônibus durante as obras da Copa, seguindo um modelo que havia sido experimentado já nos anos 1970 em alguns corredores isolados sem replicação, preferindo-se o asfalto que derrete com o calor e a pressão e se acumula nas bordas da calçada – mas quem se importa? O que mais tem em Porto Alegre é motorista babaca para quem ônibus atrapalha a vida e ciclovia é um desperdício de espaço, então pra quê pensar mais nisso?

Claro, existem também questões interessantes quando se tenta reproduzir tecnologias do passado como veículo para o futuro: pode-se ter perdido a expertise técnica para fazer a coisa funcionar. Foi assim que uma caravela construída para marcar os 500 anos do Brasil afundou logo na saída do porto, quando coisas como essas cruzavam o Atlântico construídas com tecnologia muito mais rudimentar cinco séculos antes. Foi assim também com muitas das “pistas de concreto” criadas para a Copa. Um mês depois da Copa, rachaduras e falhas no pavimento da Padre Cacique levaram a um conserto que deixou a via bloqueada por mais uns dois meses.

E isso que nem vou me estender dos debates já muito bem conhecidos de todos aí sobre o que fazer com o Aeromóvel, projeto de transporte ecológico alternativo que virou um dos trenzinhos públicos de brinquedo mais exóticos do mundo com suas duas quadras e meia de ramal experimental nunca retomados e agora implantados em deslocamentos que precisem envolver o Aeroporto, por exemplo. O que já existe do Aeromóvel está tendo uso, mas não se fala mais em seguir com o projeto, o que poderia ser uma outra alternativa interessante para a cansativa ideia de avenidas duplicadas e viadutos nascidos do asfalto apenas para transferir o engarrafamento para duas quadras mais adiante.

Nazistas no céu

Agora, temos aí a proposta de um dirigível como alternativa nova de transporte de cargas e passageiros. Dirigíveis sendo coisas aperfeiçoadas em tentativas e erros de inventores diversos (entre eles o próprio Santos Dumont) desde pelo menos a metade do século XIX. Aliás, dirigíveis como veículos de linhas aéreas de transporte de passageiros foram, durante as primeiras décadas do século XX, uma realidade material que apontava para um futuro de progresso nunca visto – as linhas da companhia Zeppelin, por exemplo, faziam travessias regulares da Alemanha para o Brasil e, nos anos 1920 e 1930, eram um dos modos mais sofisticados de viagem para membros de elite dirigente de ambos os países — era o tipo de embarcação que, devido aos altos custos de operação elevando o preço da passagem, jamais correriam o risco da “vulgarização” que tantos deploraram nas viagens aéreas por avião ali pelo início dos anos 201o, lembram, quando, nas palavras decepcionadas de um recente ungido da condução econômica do Brasil, a bagunça era tão grande que “tinha empregada viajando para a Disney”.

Como documenta uma das leituras recentes que eu recomendo vivamente, O Crime do Bom Nazista, de Samir Machado de Machado, o Zeppelin não corria tal risco porque sua passagem era caríssima e porque a sua operação desde o início havia sido pensada como uma experiência de luxo. Um cruzeiro transatlântico nas alturas. Outra coisa que devo comentar sobre o livro (um romance policial ao estilo “whodunnit” num espaço confinado) aborda é o quanto, tirando a ambientação passadista da história, ambientada nos anos 1930, o comportamento da elite simpática ao nazismo que viaja no aeróstato é perturbadoramente atemporal, com falas extraídas de fontes recentes ligadas ao governo recente de vocês sabem quem cabendo como uma luva na boca de personagens vinculados a uma das mais sórdidas experiências políticas da história humana – na qual, para usar insights que o autor foi buscar, entre outras fontes, em A Linguagem do III Reich, de Victor Klemperer, fala-se em democracia, progresso, inovação, como forma de restringir o panorama político, nunca ampliá-lo, e fala-se em perda de valores e de referenciais para ditar uma política conservadora tanto na estética quanto na sociedade.

Será que estamos assim tão vinculados a ideias do passado porque nossos “grandes homens” eram uns idiotas que tomaram a decisão errada ou porque nós, os contemporâneos, somos idiotas que não conseguimos ter novas ideias? Ou ambos, o que parece mais provável?

Não sei. Talvez a resposta venha em alguma feira de inovação futura. Embora eu ache que estamos mais necessitados de uma feira de preservação para, paradoxalmente, mudar o cenário do que promessas de inovação partindo da ideologia de sempre…

NEM TE CONTO Nº 8

Dado que falamos de passados e soluções de baixa tecnologia, não tem erro em mirar em um conto de Ficção Científica de um dos grandes nomes do gênero.

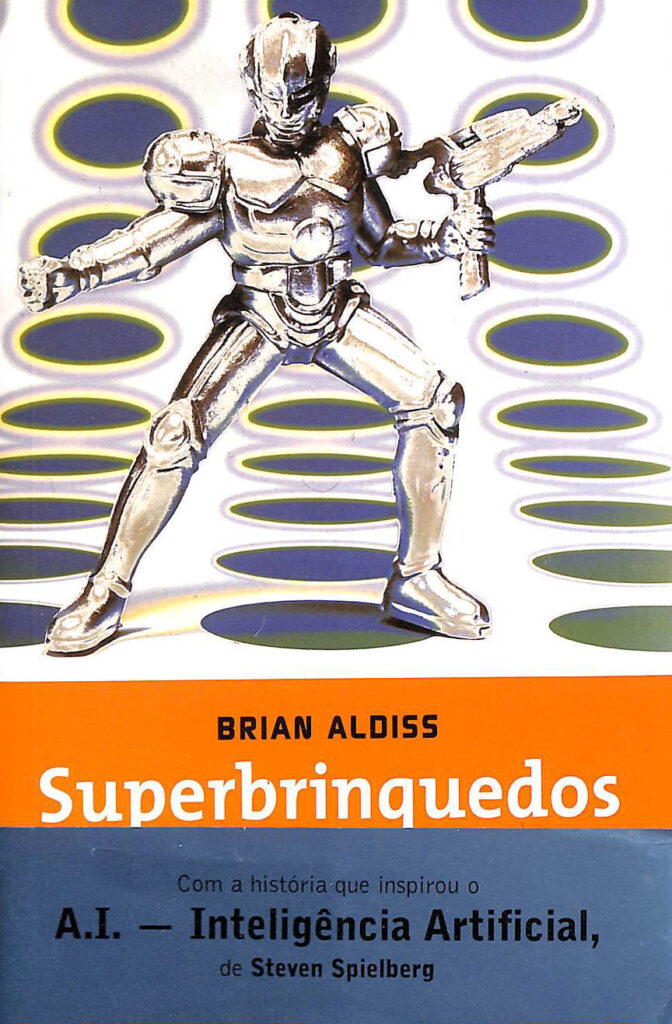

BOTÃO DE PAUSA, de Brian Aldiss

Da coletânea Superbrinquedos Duram o Verão Todo (Companhia das Letras, 2001)

Dois amigos, um neurocirurgião e um engenheiro mecânico habilidoso, topam por acaso com uma descoberta intrigante, a possibilidade de, por meio de uma nanomáquina molecular, programar o cérebro humano para uma redução de atividade automática após fatores de estresse atingirem um determinado índice pré-programado. Uma espécie de “estado de coma consciente” no qual, em momentos chave, o dispositivo, logo chamado no popular de “botão de pausa”, praticamente desacelera os impulsos automáticos do corpo, permitindo que o intelecto reassuma o controle em momentos de arrebatamento inconveniente que poderia resultar em um gesto irracional. Aparentemente, é uma ferramenta para a transformação evolutiva dos próprios seres humanos em suas relações. Mas que consequências poderão advir desse dispositivo de “paz forçada”?

Brian Aldiss só se tornou mais conhecido do grande público após a vinculação de seu nome ao projeto Inteligência Artificial, o último no qual Stanley Kubrick trabalhou antes de morrer, e que foi mais tarde concluído por Steven Spielberg. Com isso, esta coletânea não apenas trouxe para o Brasil as três histórias interligadas que são a base do filme, mas outras boas narrativas do autor, conhecido por uma aproximação sofisticadamente formal da literatura especulativa.