Há mais de doze mil anos a presença humana ocorre no território da cidade de Porto Alegre, mas a sua fixação teve início em 1732, com a chegada do madeirense Jerônimo Dorneles Menezes e Vasconcelos (1691-1771), chamado de Jerônimo de Ornelas por alguns historiadores, o primeiro sesmeiro que se estabeleceu onde hoje é grande parte da área da capital do Estado. Em 5 de novembro de 1740, ele recebeu a Carta da Sesmaria, concessão das autoridades portuguesas para tomar posse das terras situadas entre o Rio Gravataí, ao norte, e o Arroio Jacareí, hoje Arroio do Dilúvio ou Riacho. Consta que construiu sua casa no atual Morro Santana, dedicando-se à pecuária. A propriedade foi denominada de Sesmaria de Santana. As terras vizinhas, do lado oposto do Jacareí, para o sul, pertenciam a Sebastião Francisco Chaves, aqui chegado em 1733, e que obteve a concessão da Sesmaria, em 30 de março de 1736, e a dedicou a São José. A carta de sesmaria encontra-se no Arquivo Público da Bahia, em Salvador. Diz Clóvis Silveira de Oliveira que a sede da fazenda se situava “nas imediações da atual ‘Gruta da Glória’” (Silveira, 1987, p. 37). Este autor diz que Sebastião não casou e que doou a fazenda que confrontava ao norte com as terras de Jerônimo Dorneles, e ao sul, com a Sesmaria de São Gonçalo, de Dionísio Rodrigues Mendes (limitada pelo Arroio Cavalhada), ao seu compadre Manoel de Ávila e Souza e herdeiros, sogro de um dos filhos de Dionísio (Idem).

Nesta ocupação pioneira, o Arroio Jacareí desempenhou o papel de divisa entre as duas sesmarias. Seu curso de água “nasce em Viamão, na Represa da Lomba do Sabão. Recebe vários afluentes como os arroios dos Marianos, Moinho, São Vicente e Cascatinha, e depois de percorrer cerca de vinte quilômetros desagua no Guaíba” (CÉ, 2006, p. 14).

Desde que surgiu, a cidade que ocupou inicialmente as terras que pertenceram a Jerônimo Dorneles, manteve por muito tempo o curso natural deste arroio. Os mapas mais antigos mostram apenas a sua chegada no lado sul da ponta onde a cidade nasceu. Na Cidade Baixa, do local em que se encontra a Praça Garibaldi, o arroio, ia na direção da Rua João Alfredo, e, paralelo a esta, onde está a Rua Vereador Dilamar Machado (que possui em uma de suas esquinas uma placa denominando-a de Travessa do Pesqueiro, atividade que ocorria ali no passado), seguia reto até a Rua Décio Martins da Costa (detrás do Orfanato Pão dos Pobres), para então encontrar a área do atual Largo dos Açorianos, e, na frente da Rua Pantaleão Teles (agora Rua Washington Luiz), entre as Ruas do Espírito Santo e General Auto, desembocava no Guaíba.

Em 1825, o Visconde de São Leopoldo, José Feliciano Fernandes Pinheiro (1774-1847) mandou construir uma ponte de madeira, na desembocadura no Guaíba, que menos de uma década depois foi substituída por outra (que aparece no Mapa de 1839, de Luís Pereira Dias), e que foi utilizada até março de 1848. O objetivo era conectar a cidade com a Praia de Belas (atualmente Avenida Praia de Belas), e daí, até o Arraial de Belém Velho. Após a Guerra dos Farrapos, quando aquele trecho do Jacareí era chamado de Riachinho, por decisão do então Conde de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), foi construída a Ponte de Pedra (hoje denominada de Ponte dos Açorianos – que nada tem a ver com os açorianos a não ser o fato de se situar no Largo dos Açorianos), entre 1846 e 1848, por João Alvares Ferraz D’Eilly. A ponte ligava inicialmente a Rua Coronel Genuíno com a Praia de Belas. É importante lembrar que naquela época, para ir do centro até a Praia de Belas, se tomava a Rua General Paranhos (que por obras radicais ocorridas entre 1928 e 1938, se tornou a atual Avenida Borges de Medeiros), para acessar a Rua Coronel Genuíno e chegar na ponte.

Até o final da Guerra dos Farrapos (1835-1845), Porto Alegre esteve protegida por uma trincheira “constituída por duas estacadas paralelas com terra socada entre elas (caixão)” (MACEDO, 1987, p. 60). Cessado o conflito, a cidade se expandiu formando cinco radiais. Duas delas ligavam a povoação com a vizinha Viamão: o Caminho do Meio (depois Avenida Protásio Alves) e a Estrada do Mato Grosso (posteriormente Avenida Bento Gonçalves). Entre elas ficava o Arroio Jacareí. Ao longo das duas vias, foram surgindo chácaras e plantações, cujos fundos das propriedades davam para o curso d’água. O Jacareí era utilizado para fornecer água para a sua vizinhança, para lavar roupas e como local de lazer de seus habitantes e visitantes (banhos, pescarias e passeios). No século XIX, a única atividade exercida ao longo de seu curso dava-se no encontro com o Caminho da Azenha (atual Rua da Azenha), próxima da ponte na qual os Farroupilhas enfrentaram os Caramurus e atacaram Porto Alegre, no 20 de setembro de 1835. Lá se encontrava o moinho d’água de Francisco Antônio da Silveira, conhecido como Chico da Azenha, que explorava a moagem de trigo numa azenha de sua propriedade instalada no arroio.

O mapa da cidade, de 1888, de autoria do capitão de artilharia e engenheiro militar João Cândido Jacques, é fundamental para entender as mudanças ocorridas nas suas cercanias. Tinham surgido três urbanizações novas, o Arraial do Menino Deus (agora Bairro Menino Deus), o Arraial de São Miguel (atual Bairro Santana) e o Arraial do Partenon (trecho pertencente na atualidade ao Bairro Santo Antônio). O próprio Jacareí mudou sua denominação. Naquele momento o arroio estava dividido em três segmentos com nomenclaturas distintas. No trecho inicial, de Viamão até a Rua Santana, no Arraial de São Miguel, aparece com o nome de Arroio do Dilúvio. Da Rua Santana até a Rua 13 de Maio (atual Avenida Getúlio Vargas), era chamado de Arroio da Azenha, e dali até desembocar no Guaíba, denominava-se Riachinho. No segmento entre a Rua São Luiz e a Rua 13 de Maio, o arroio era bastante sinuoso, e na época de cheias, em seus meandros, transbordava, notadamente nas áreas baixas dos atuais bairros Santana, Azenha e Cidade Baixa, motivo pelo qual, se vê apenas a Rua da Azenha atravessando o arroio. Por ela se acessava a Estrada do Mato Grosso (atual Avenida Bento Gonçalves), para chegar aos arraiais de São Miguel (agora Bairro Santana) e do Partenon (atualmente Santo Antônio), e a Viamão. Também era a via que conectava o centro com a Estrada de Belém (agora Avenida Oscar Pereira), que levava ao cemitério da Santa Casa e aos arraiais da zona sul (Belém Velho e Belém Novo). Em função das enchentes, o trecho citado no entorno do arroio era ocupado por matos e casebres onde viviam populações pobres e de origem africana. Na área onde hoje se encontra o Ginásio Tesourinha, próximo da sede da Rede Brasil Sul de Comunicações, o arroio era sinuoso de tal forma que nas épocas de chuvas, isolava uma porção de terra que recebeu o nome de Ilhota, local em que viria a nascer o compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974).

Em 1914, João Moreira Maciel (1877-?), natural de Santana do Livramento, formado engenheiro geógrafo (1896) e engenheiro-arquiteto (1899), com distinção ((FISCHER, 2005, p. 90), na Escola Politécnica de São Paulo, elaborou um Plano Geral de Melhoramentos para Porto Alegre. Era basicamente um plano viário, de saneamento e de embelezamento. Nesta época tinham realizado os primeiros aterros para a construção do Cais Mauá. Maciel propunha que, a partir da esquina da futura Avenida do Porto (que viria a ser depois a Avenida Mauá), com a Rua General João Manuel, onde terminaria as instalações do novo porto da cidade, surgiria uma avenida, que chamou de Avenida Marginal, de mão dupla, com canteiro central, que se conectaria com a Praia de Belas e se estenderia até a zona sul. Neste plano, Maciel também propôs a primeira retificação do Arroio do Dilúvio, a partir da ponte situada entre a atual Praça Garibaldi e a Rua 13 de Maio (atual Avenida Getúlio Vargas), seguindo entre as ruas João Alfredo e Barão de Gravataí até o Guaíba, com uma ponte nova sobre a Avenida Marginal / Praia de Belas.

Nessa coluna tem sido enfatizado que três prefeitos se destacaram por suas administrações. Otávio Francisco da Rocha (1877-1928), de 1924 a 1928, Alberto Bins (1869-1957), de 1928 a 1937, e José Loureiro da Silva (1902-1964), de 1937 a 1943.

As constantes enchentes exigiram a atenção das autoridades. Nas décadas de 1920 e 1930, diversos engenheiros se debruçaram sobre o problema, visando resolvê-lo.

Em 1925, na Administração de Otávio Rocha, um engenheiro conhecido por Schneider, apresentou a primeira proposta de canalização do Arroio Dilúvio a partir da ponte da Azenha, seguindo o traçado da Rua 28 de setembro. Meia década depois, na administração de Alberto Bins, o engenheiro Carlos Medaglia, sob a forma de uma tese (1935), apresentou na Escola de Engenharia o seu projeto de canalizar o Riacho a partir da Rua Santana, percorrendo o traçado sobre a Rua Barão de Gravataí. Uma terceira proposta de canalização seria feita pelo engenheiro Ary Abreu Lima (1935). Nela, a partir da Rua da Azenha, o curso do Riacho tangenciaria a Rua João Alfredo, seguindo na direção da Rua Barão de Gravataí. As três ideias não saíram do papel, mas serviram para dar continuidade nas reflexões que as sucederiam.

Data de 5 de abril de 1936, um “Anteprojeto de urbanização da Ponta da Cadeia e Praia de Belas”, na escala 1:5.000, apresentado e assinado pelos engenheiros Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981) e Luiz Arthur Ubatuba de Faria (1908-1954). Importante destacar que estes dois profissionais realizaram, na década de 1930, uma relevante produção de projetos para os espaços centrais da cidade, jamais igualada. Neste anteprojeto citado, a partir da Avenida João Pessoa (antigo Caminho da Azenha), o arroio aparece retificado e canalizado (Figura 1). Na imagem vê-se que foi proposto um aterramento que terminaria numa via de duas mãos com canteiro central (cor laranja), cujo início situava-se na Avenida Mauá, esquina com a Rua General Vasco Alves, e seguia na direção da zona sul da cidade. Na retificação proposta, o Arroio Dilúvio, nome definitivo dado ao Jacareí, aparece com uma pista de cada lado, entre as ruas João Alfredo e Coronel André Belo, mais precisamente, seguindo o traçado da Rua Barão de Gravataí, que obviamente desapareceria. No encontro do Dilúvio com a via marginal ao Guaíba, foi proposto o traçado de três semicírculos, sendo que dois deles seriam vias que envolveriam o semicírculo central, ajardinado ao seu redor. Para adequar ao novo traçado proposto, prolongamentos de três vias existentes convergiriam para este semicírculo central, da Avenida Borges de Medeiros (vindo da área central), da Rua da República (do Bairro Cidade Baixa) e da Rua Marcílio Dias (do Bairro Menino Deus).

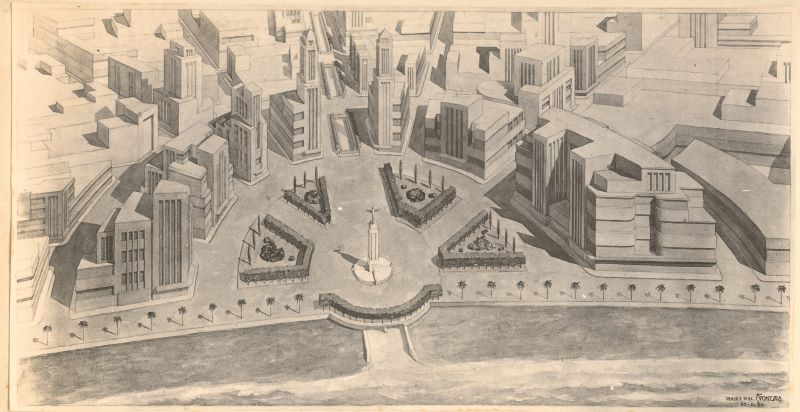

No final do ano, uma perspectiva elaborada por uma pessoa que assinou apenas como Gonzaga, datada de 20 de novembro, explicita como seria solucionado este encontro do arroio com o Guaíba (Figura 2). Várias vias convergiriam para um ponto central onde, numa rótula, sobre um pedestal, voltado para o Guaíba, seria colocada uma estátua de uma figura humana de braços abertos. Quatro canteiros envolveriam a rotatória. Sete quarteirões envolveriam este espaço para o qual convergiriam sete vias, dentre elas, a via de duas mãos paralela ao arroio. Nos quarteirões adjacentes ao arroio, dois edifícios gêmeos, com escalonados com zigurates, na linguagem predominante no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), marcariam o início da via que acompanharia o Arroio Dilúvio.

Cabe destacar que os desenhos de Paiva e Ubatuba, assim como a perspectiva de Gonzaga, demonstram que a ideia inicial e sua variante tinham como claro referencial o Plano Urbano realizado por Alfred Donat Agache (1875-1959) para o Rio de Janeiro (1928-1930).

Na sua primeira gestão, José Loureiro da Silva resolveu enfrentar os problemas do vale do Riacho, como era conhecida as margens do arroio, em especial, na região mais vulnerável, situada entre a Rua Santana e a foz do Dilúvio. Através da publicação do documento intitulado “Um Plano de Urbanização” (1943), assinado pelo prefeito, com a colaboração técnica do engenheiro e urbanista Edvaldo Pereira Paiva, vê-se com que o objetivo da administração era de solucioná-lo. A clareza da situação fica evidente no seguinte diagnóstico:

“Um dos problemas mais importantes para a vida da cidade é o saneamento do vale do Riacho. Este curso d’água é formado pelos arroios Dilúvio e Cascata, que têm o seu ponto de confluência na altura da Ilhota. Suas áreas marginais insalubres transformam a zona em foco permanente de doenças infecciosas. Não servido por esgotos, sujeito a inundações periódicas e habitado por uma população pauperizada, o bairro, nas atuais condições, representa um entrave bastante grande à continuidade do desenvolvimento das zonas limítrofes. Essa zona da cidade, com todas as características apontadas, é muito importante como espaço para expansão, devido à sua proximidade com o centro urbano. Seu aproveitamento seria lógico, dado o seu aspecto topográfico – uma extensa planície; porém causas físicas e a forma de crescimento urbano impediram este desenvolvimento. O fato de ser uma planície formada por cursos d’água de regime variável foi a causa de seu progresso diminuto” (SILVA, 1943, p. 46).

No mesmo documento também é dito que “Esses cursos d’água são de regime variável. Em época de estiagem, suas seções são diminutas. Na estação anual das chuvas, essas seções aumentam muito e, em determinados momentos, suas águas extravasam, inundado as zonas limítrofes” (Idem, 1943, p. 47). E o diagnóstico encerra afirmando que “As cheias do Riacho são de duas espécies: cheias próprias, provocadas pela grande queda pluvial e cheias provocadas pelo Guaíba, que represa as águas do Riacho. Os dois tipos de enchente podem produzir-se simultaneamente. Nesses momentos, aquele duplo fenômeno se apresenta em proporções mais extensas e com maior duração. Então, a seção do Riacho se dilata em virtude do extravasamento do seu leito, sendo, entretanto, o escoamento muito pequeno devido à ausência apreciável de declive” (Ibidem, 1943, p. 47).

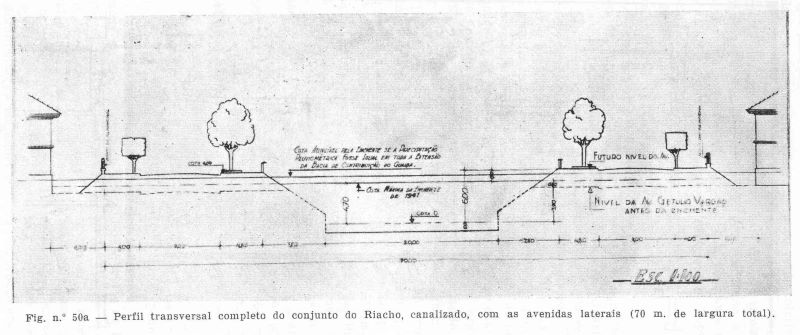

A solução para o Arroio Cascata foi a de canalizá-lo em conduto fechado, procurando reduzir o seu trajeto de acesso ao Guaíba. O Arroio Dilúvio foi retificado e canalizado. Nas suas laterais, formados diques sobre os quais foi pavimentada uma avenida (na época chamada de Avenida do Canal, e logo batizada de Avenida Ipiranga), com uma mão de cada lado do curso d’água, com 25 metros de leito em cada lado, sendo que a largura total seria de 70 metros (Figura 3). Sua canalização ocupou o lugar da Rua 28 de Setembro. Na Avenida Getúlio Vargas, construções mais próximas da nova avenida, situadas na margem esquerda do arroio, ficaram em cotas mais baixas que a mesma.

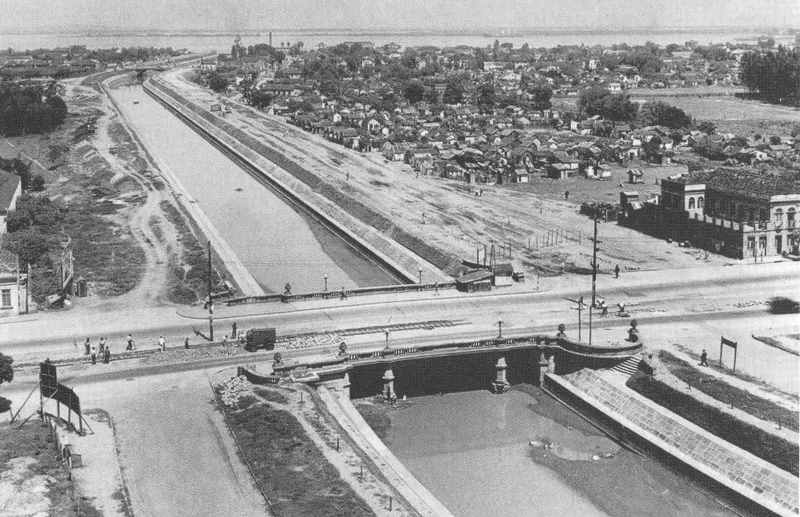

Foi o catarinense Christiano de la Paix Gelbert (1899-1984), natural de Blumenau, arquiteto da Prefeitura Municipal, de 1925 a 1953, quem assumiu a responsabilidade pela retificação e canalização do primeiro trecho arroio, pela pavimentação da Avenida Ipiranga sobre o dique formado para conter o transbordamento das águas do arroio (especialmente em épocas de cheias) e pelo projeto de algumas pontes para transpor o curso das águas do mesmo. A primeira ponte edificada foi a situada no cruzamento da Ipiranga com a Rua da Azenha (Figura 4), que substituiu a anterior. Gelbert concebeu as pontes do cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida Getúlio Vargas, em estilo Art Déco, e do cruzamento desta mesma avenida com a Avenida João Pessoa, com uma linguagem mais moderna.

Em “Um Plano de Urbanização”, na figura de número 47, entre as páginas 48 e 49, há uma perspectiva de uma ponte assinada por Bellanca, prevista para o cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua Santana. Trata-se de Francisco Bellanca (1895-1974), cartógrafo, desenhista na Prefeitura, autor do brasão da cidade. A imagem permite facilmente perceber que esta não é a que foi edificada. Günter Weimer diz que Gelbert é também autor da ponte construída neste cruzamento (WEIMER, 1984, p. 70).

Na mesma obra consta também (nas figuras de número 45 e 46, entre as páginas 48 e 49), a perspectiva e um detalhe de uma ponte a ser construída no entroncamento da Avenida Borges de Medeiros, que seria prolongada, com o futuro canal do Riacho. Pelas imagens, esta ponte deveria ser na linguagem neocolonial. Não foi edificada. Weimer também atribui a Gelbert a sua concepção (Idem).

Para a foz do Riacho, a mesma publicação apresenta ainda a “Perspectiva da futura embocadura do canal do Riacho, vendo-se a ponte projetada à altura da Avenida Beira-Rio”, assinada pelo mesmo Gonzaga, anteriormente citado, não foi executada. Importante salientar que na época, a via que costeava o Guaíba, ainda era a Praia de Belas, portanto, a denominada Beira-Rio era a sonhada marginal ao Guaíba, não concretizada na época. Somente no final da década de 1970 é que, com os aterros realizados na Praia de Belas, surgiria o Parque Marinha do Brasil e seria feito o dique sobre o qual encontra-se a Avenida Edvaldo Pereira Paiva.

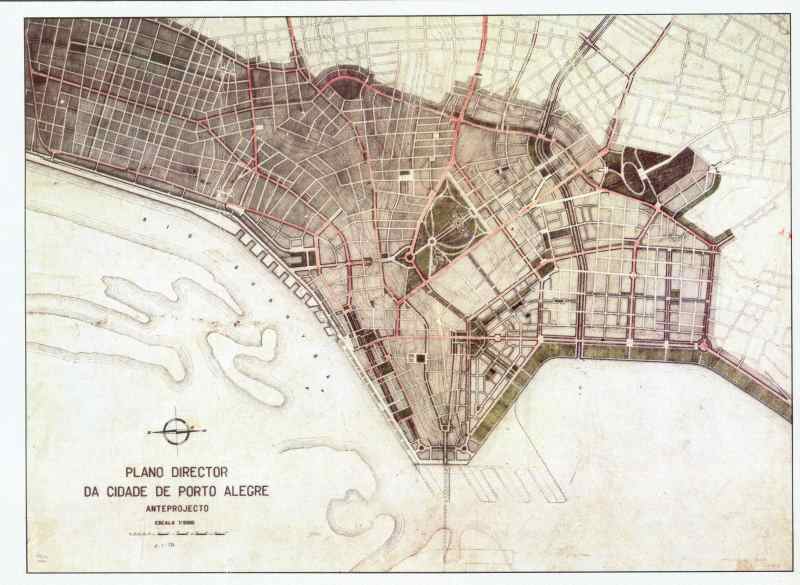

Nesta época, entre 1938 e 1943, foi contratado para desenvolver um plano urbano para Porto Alegre, o arquiteto Arnaldo Gladosch, profissional que havia feito parte da equipe de Agache no plano para o Rio de Janeiro. Paiva e Ubatuba de Faria contribuíram com Gladosch. Como o plano deste, foi desenvolvido concomitantemente com a retificação e canalização do Dilúvio, ele tratou de incorporar o que estava sendo realizado em sua proposta. Neste momento, surgiu a ideia de criar uma Cidade Universitária no vale da Agronomia, na região próxima da nascente do arroio. Gladosch insinua nos seus desenhos do plano a continuidade do traçado da Avenida do Canal no sentido centro-bairro. Outra novidade no Plano de Agache seria a criação da Feira de Amostras, no Bairro Santana. Este novo equipamento urbano, que seria implantado no local do antigo Prado Boa Vista, no Bairro Santana (antigo Arraial de São Miguel), se tornaria num novo atrativo para a região na qual surgia a Avenida do Canal (depois Ipiranga). Nesta área e nos aterros insinuados na perspectiva aqui citada, de 1936, elaborada por Paiva e Ubatuba, Gladosch propõe um traçado mais regular das vias. Na sua concepção, a Avenida Borges de Medeiros seria prolongada em linha reta até a Rua José de Alencar, e entre ela e a Avenida Marginal (Beira-Rio), um cinturão verde seguiria na direção da zona sul, definindo os limites da borda urbana (Figura 5).

Ana Cé apresenta as principais características da Avenida Ipiranga, nos dias de hoje, baseada em informações fornecidas pelo Departamento de Esgotos Pluviais (DEP): “Entre a Avenida Borges de Medeiros e a Avenida Cristiano Fischer, o canal apresenta uma calha central com fundo natural e paredes laterais, com 20 metros de largura e 2 metros de altura em alvenaria de pedra; Possui taludes laterais em lajes de grês (arenito, grifo do autor deste artigo) com 2,5 metros de altura e inclinação de 1:1 e talude superposto em grama, também com altura e inclinação idênticas; A partir da Avenida Vicente da Fontoura, devido a declividade e consequente aumento de velocidade de escoamento, existe uma série de degraus com altura média de 1 metro e em conjunto de três a cada 200 metros aproximadamente; Ao longo do seu curso, o canal possui 17 pontes nas travessias da avenida e cinco passarelas para pedestres; sobre os canteiros laterais há torres de transmissão de alta tensão” (CÉ, op. cit., p. 18).

A Avenida Ipiranga com o passar do tempo, tornou-se um importante eixo viário estruturador da malha urbana, conectando a ponta onde está o centro da cidade, a oeste, com municípios da Região Metropolitana a leste, e sendo o limite entre vários bairros. Cé destaca que ela apresenta dimensões “em nível local (escala da rua), urbana (escala do bairro) e territorial (escala da cidade)”, e complementa “Com uma escala monumental, a Avenida Ipiranga constitui uma interface facilmente reconhecível entre diversos bairros. A polaridade de usos nos períodos noturno e diurno é evidente: corredor de tráfego e transações comerciais durante o dia e, um ambiente deserto, quase inóspito para os moradores e pedestres, à noite. Apesar de sua importância e escala, a Avenida Ipiranga ainda carece de uma identidade; não oferece infraestrutura adequada e é palco de invasões, vazios e glebas subaproveitadas. Enquanto isso, o arroio que definha lentamente em seu leito, cada vez mais sofre com a falta de um planejamento ambiental responsável comprometendo àquele que poderia ser um dos cartões postais da cidade” (Idem, p. 14).

A Avenida Ipiranga, desde as intervenções iniciadas na administração de Loureiro da Silva, foi tornando-se o eixo importante acima citado, e foi recebendo funções relevantes no contexto urbano e regional. Na década de 1950, a construção do Hospital Ernesto Dorneles e do Palácio da Polícia foi o ponto de partida para a pontuar a paisagem da Avenida Ipiranga com referenciais urbanos importantes e deu início à sua verticalização.

Adiante, no final da década de 1950, o estabelecimento do Campus Médico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Planetário da mesma Instituição de Ensino Superior (em 1971), no entorno da Rua Ramiro Barcelos e adjacências, ampliaram a importância da Avenida Ipiranga, o que se fortaleceria ainda mais com a implantação do Campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Em meados dos anos sessenta teria início a construção da sede do jornal Zero Hora, que contribuiria para alavancar a Rede Brasil Sul de Comunicações, reforçando as transformações iniciadas na administração Loureiro da Silva e que avançaram até a gestão de Guilherme Socias Vilela, na década de 1970.

No início da década de 1960, foi construído o Ginásio da Brigada Militar (recentemente demolido), na esquina da Ipiranga com a Silva Só, utilizado para a realização da Universíade de 1963. Na segunda metade da década de 1970, seria a construção do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (1976) e a realização do Parque Marinha do Brasil (1978), fortaleceram ainda mais as atividades ligadas ao lazer, esporte e cultura. Aliás, é neste final de década que finalmente definiu-se o encontro definitivo do Dilúvio com o Guaíba, ao criar-se a Avenida Beira Rio sobre o dique criado para proteger a face oeste de Porto Alegre.

A construção da sede da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), de estabelecimentos comerciais importantes como os empreendimentos do Grupo Zaffari nos limites dos bairros Santa Cecília e Petrópolis, e do Shopping Center Praia de Belas, contribuiu para ampliar a relevância da via. Com tamanho elenco de atividades, finalmente a via exigiu que fosse concluída no trecho entre a Avenida Antônio de Carvalho e a Avenida Professor Cristiano Fischer, sentido bairro-centro. A ampliação da PUCRS, especialmente com a construção do Hospital São Lucas e do Parque Esportivo da Universidade, trouxe ainda mais importância para a avenida, fazendo com que esta viesse a se constituir em uma das mais significativas transformações físico-espaciais ocorridas em Porto Alegre no século XX.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CÉ, Ana Rosa Sulzbach. Arroio Dilúvio e paisagem urbana. In: KOTHER, Maria Beatriz Medeiros, FERREIRA, Mário dos Santos & BREGATTO, Paulo Ricardo (Organização). Arquitetura & Urbanismo: posturas, tendências & reflexões. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.

FISCHER, Sylvia. Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: Fapesp: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

MACEDO, Francisco Riopardense de. Arquitetura Luso-brasileira. In: WEIMER, Günter (Org.). A Arquitetura no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2ª edição, 1987.

SILVA, José Loureiro da. Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Ed. Globo, 1943.

WEIMER, Günter. Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul (1892-1945). Santa Maria: editora UFSM, 1984.

FIGURAS:

Figura 1 – Anteprojeto de urbanização da Ponta da Cadeia e Praia de Belas (1936), Porto Alegre, de Edvaldo Pereira Paiva e Luiz Arthur Ubatuba de Faria. Fonte: Acervo digital de Paulo Kemp Ubatuba de Faria.

Figura 2 – Perspectiva da foz do Arroio Dilúvio, conforme projeto elaborado em 1936. Fonte: Acervo digital de Paulo Kemp Ubatuba de Faria.

Figura 3 – Perfil transversal completo do conjunto do Riacho, canalizado com as avenidas laterais (70m de largura total). Atual Avenida Ipiranga na esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Fonte: Um Plano de Urbanização (1943), de José Loureiro da Silva, p. 47.

Figura 4 – Vista aérea do início das obras de retificação e canalização do Arroio Dilúvio no trecho em que encontrava o Guaíba, destacando-se a elevação de suas margens para formar o dique sobre o qual surgiu a Avenida do Canal, atual Avenida Ipiranga. Acervo do autor.

Figura 5 – Mapa de uma das quatro variantes do anteprojeto para o Plano de Arnaldo Gladosch para Porto Alegre (1938-1945). Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Secretaria do Planejamento Municipal.

<< Gostou desse texto? Avalie e comente aqui embaixo >>

![]()