Existe uma tirada recorrente muito repetida segundo a qual o Brasil, com suas surrealidades, sua (falta de) lógica peculiar e sua sociedade fundamentalmente ancorada em labirintos e non sequitur, “não é para amadores”. Pode ser que já tenha sido assim, mas o que tenho percebido é exatamente o contrário. O Brasil se tornou o paraíso dos amadores. Mais: me parece que, para o desgosto irrelevante de sujeitos como eu, não só o país ou o mundo, mas o próprio futuro pertence a eles.

Lembra da época em que você pegava um táxi e o motorista sabia como chegar no lugar sem precisar fazer as mil curvas sugeridas pelo Waze para “escapar do engarrafamento”? Aliás, duvido que haja um estudo abrangente sobre isso, e sequer consigo imaginar qual campo de estudo se interessaria, mas por minhas próprias observações empíricas as curvas e desvios sugeridos pelo Waze poupam tempo na velocidade lenta do engarrafamento, é certo, mas no saldo final não têm tanto impacto no saldo final da viagem devido ao tempo que se leva dando voltas e mais voltas afastadas do objetivo para depois ter que retornar ao caminho correto lá na volta.

Considerando que Porto Alegre tem o formato aproximado de um leque, talvez esse tipo de “atalho” funcione se todo mundo estiver indo para o Centro, mas se o objetivo for ir, digamos, de Petrópolis até a Zona Sul, leva-se quase sempre o mesmo tempo, e os desvios e voltas só servem para que o motorista, um amador dominado pelo aplicativo via satélite, não sinta que está perdendo tempo parado. Ilusão de controle necessária a quem está exercendo uma profissão que não domina simplesmente porque o atual estado do capitalismo tardio o permite.

Taxistas

Não que o sistema aqui para escolha de taxistas fosse uma real maravilha, como o comprovam os muitos relatos folclóricos de pessoas confrontadas com o lado mais… pitoresco, digamos assim, dos motoristas profissionais da rede de táxis da Capital. Antes de o bolsonarismo transformar um terço da população em mentecaptos, o contato mais frequente que se tinha com gente defendendo a ditadura, a pena de morte, a esterilização da população pobre, a truculência policial como método legítimo de imposição da ordem ou mesmo a volta a uma concepção bíblica medieval da sociedade se dava no banco do táxi, enquanto você tentava imaginar o que responder – ou, minha estratégia favorita, não responder, mergulhando no livro que sempre carrego justamente para me isolar do mundo em momentos como esse.

Mesmo naquela época muitos dos problemas eram de outra natureza, muitos motivados pelo caráter profissional do motorista, como a célebre tendência de o pessoal dar mais voltas do que o necessário ao pegar passageiros na rodoviária ou no aeroporto (ao mesmo tempo, há que se levar em conta também o fator “lenda urbana”: eu mesmo, viajante frequente, com incontáveis horas em banco de táxi voltando para casa depois de desembarcar na cidade, devo ter percebido algo assim duas vezes em anos como usuário do serviço. Talvez aí seja o caso em que se imprime a lenda e ela ganha foros de verdade).

Claro, agora temos muito mais pessoas com carteira transportando você de lá para cá – mas isso não significa que temos mais motoristas, já que simplesmente dirigir não te faz um motorista, como ser moderadamente alfabetizado não transforma ninguém em escritor ou saber tocar um violão não te transforma em músico. A questão é que a economia contemporânea dos aplicativos que lucram fazendo de seus usuários produtos, associada a uma das fases mais agudas de precarização do trabalho no último meio século, criou as condições para o que vemos hoje: uma multidão correndo atrás como pode realizando o trabalho que é possível fazer e recebendo as merrecas que os aplicativos aceitam compartilhar.

Nessas, se foi o táxi, está se indo o ônibus (especialmente nesta Porto Alegre de um executivo municipal mais interessado em festas vip na Orla do que em uma frota de ônibus passando em horários regulares). Foi-se uma estrutura profissional substituída pela pulverização do amador voluntarioso, um cenário perfeito dos sonhos individualistas do Partido Novo, mas que só funciona, paradoxalmente, pra quem não precisa trabalhar para viver.

Entrevistadores

Mas a condução urbana de passageiros não é um único campo em que se verifica essa explosão do amadorismo. A uberização dos transportes representa uma face desse problema, nascida do puro desespero de um país em crise. Outra vertente desse fenômeno é mais vinculada ao espírito do tempo e menos passível de uma compreensão solidária, a ascensão do idiota com uma plataforma.

Não quero me gabar nem nada, mas antes mesmo que um cara como o hoje famoso Monark fosse alçado a figura de amplitude nacional, eu já havia tomado conhecimento de seu podcast Flow quando a coisa estava apenas em seu início, ali por 2019. Desde o início meu viés profissional (da comunicação) não fechou muito com a proposta do programa – desde o início havia a ideia de que aquilo que estava sendo veiculado para um número cada vez maior de telespectadores “não era uma entrevista, era uma conversa”. Há aí uma declaração de princípios e uma defesa. A primeira é válida e responde a um problema criado pela própria imprensa profissional (e que provavelmente vou abordar em algum texto futuro): entrevistas hoje são engessadas, muitas vezes despidas de espontaneidade porque fruto de longas negociações com assessorias de imprensa. Assim, se você convida alguém para um papo que pode durar três horas, é justo querer distanciar-se desse modelo de entrevista hegemônica.

Mas é na segunda questão que a minha consciência profissional se revolta com o quanto o pessoal parece não ter entendido o espírito da coisa. Se você quer falar tão longamente com alguém sustentando alguma espontaneidade, você não pode estar despreparado. E é exatamente isso o que Monark e congêneres da onda recente dos podcasts fazem. Eles não são repórteres, não são entrevistadores, não são sequer interlocutores, são muitas vezes uma tela em branco de profunda ignorância onde qualquer um vai lá e pinta o que quiser, sejam negacionistas antivacina no auge da pandemia, figuras truculentas antidemocráticas, divulgadores de pseudociências como “leitura de microexpressões” ou “arte da pegação”. E todos são ouvidos falar as coisas mais absurdas sem que haja um mínimo esforço de produção e informação, é apenas um arrã, ah é, ahn (a regra talvez seja um tantinho quebrada quando o entrevistado é de esquerda, já que Monark e congêneres são adeptos das convicções sem evidências quando o assunto é qualquer coisa mais à sinistra).

Ignorância

Não por acaso apelidada de “Monark de franja”, a humorista Cris Dias, apresentadora da “versão feminina” do Flow Podcast, o Venus, recentemente ganhou notoriedade por uma defesa meio sem noção de uma dessas figuras algo suspeitas a quem gente desse tipo franqueia o microfone com largueza. A mesma “entrevistadora”, digamos, já disse em mais de uma ocasião nos programas que apresenta que não costuma pesquisar nada sobre seus entrevistados para não “criar ideias preconcebidas”. Acho que tem uma palavra a mais aí, porque qualquer um que se habilite a entrevistar alguém que não conhece por mais de uma hora sem saber nada a respeito está claramente tentando evitar qualquer ideia, preconcebida ou não. Se o amador em questão não tem memória, ou finge não ter, todo soa como surpresa, e qualquer versão está valendo.

Claro que há um contexto para a ascensão desse tipo de amador específico, que é o da ascensão da internet como conhecemos hoje, com sua valorização de uma certa estética com cara de amadora como contraposição ao mundo engessado e até mesmo comprometido da produção audiovisual corporativa. Os formatos que ascenderam com a mais recente evolução da mídia eletrônica online prezam uma certa falta de cuidado como análoga a certa experiência “real”, sem muitas camadas de mediação, o que inclui a caótica falta de roteiro de videoblogs, a crueza de algumas edições para videoensaios, a ausência de informações garimpadas com antecedência em entrevistas de podcasts e mesmo a aparente “espontaneidade” da atual tendência em alta dos “reacts”, em que alguém grava sua “reação” a ser exposto “pela primeira vez” a algum tipo de conteúdo (as aspas no ‘primeira vez’ vêm do meu ceticismo pessoal – que infelizmente deixou de ser o da profissão já faz algum tempo – de que aquela pessoa nunca viu ou ouviu antes aquele conteúdo específico).

Profissionais

Essas características estão espalhadas por igual em canais ou personalidades de diferentes espectros políticos, mas, sem surpresa alguma, a aparentemente assimilação dessas figuras pela mídia tradicional parece mirar apenas um lado, o destro. Não que uma coisa seja a causa da outra, mas eu enxergo uma nítida correlação entre esse tipo de “conversa espontânea” em que ninguém parece saber nada de ninguém e a tentativa insistente da extrema direita de tentar emplacar um “ensino sem ideologia”, que é claramente apenas um ensino sem contexto, ou com o contexto incompleto que serve melhor aos interesses ideológicos em disputa.

E por isso que acho de uma pobreza triste o nível das discussões que agora voltaram à baila com a proposta de talvez retomar a obrigatoriedade do diploma de jornalismo como condição para a sua prática. De minha parte, não acho que faça diferença alguma Os grandes veículos de comunicação foram muito bem-sucedidos em renovar seus quadros diminuindo ao máximo as contestações incômodas sem precisar contratar muitos “não jornalistas”, e a proliferação desse tipo de personagem que discutimos aqui nesta coluna se deu em um meio que ninguém parecia estar olhando com atenção. Estamos ainda discutindo a regulação da Rede Globo quando hoje a própria extrema direita se apropriou da aversão que a esquerda tinha à emissora, e boa parte da base bolsonarista hoje se informa por correntes de zap e por vídeos de tik tok.

Acho que o foco da discussão não deveria ser o diploma especificamente, mas o caráter e a força de um conselho profissional adequado. Que o amadorismo é a força hegemônica na comunicação contemporânea é inegável, mas também não se pode esquecer que muitos médicos profissionais se abraçaram na narrativa da Cloroquina quando estávamos perdendo duas mil pessoas por dia para o Coronavírus, o que mostra que a cegueira ideológica não é privilégio dos que não conhecem nada. Pode ser também o bastão de autoridade daqueles que escolhem minuciosamente o que preferem conhecer.

NEM TE CONTO Nº 10

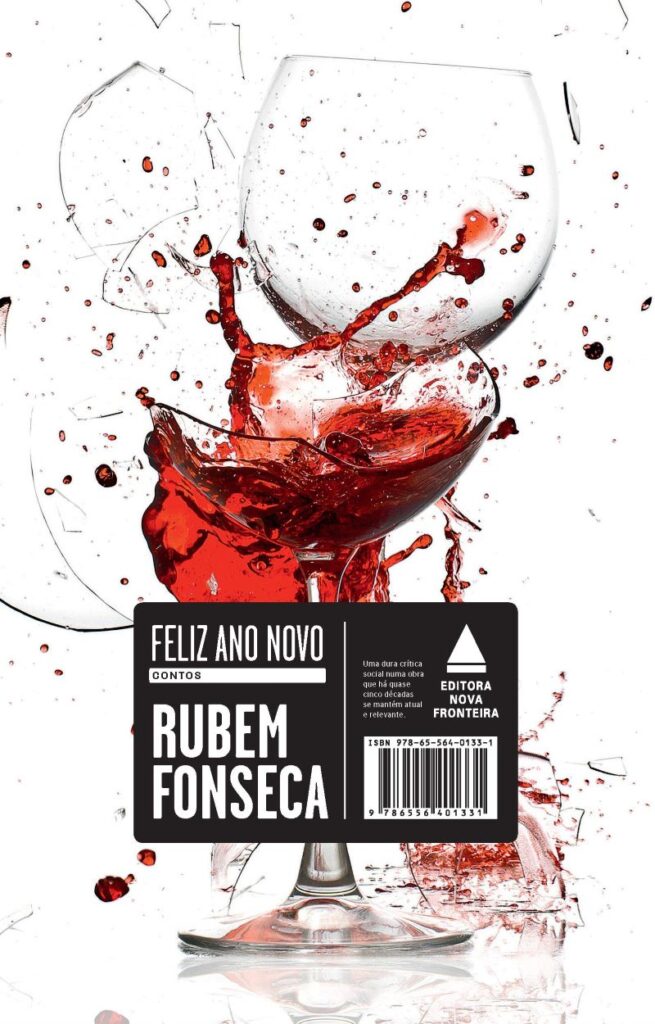

Como hoje falamos de entrevistadores, amadores e profissionais, vamos voltar a um dos mestres da narrativa curta do Brasil, Rubem Fonseca.

INTESTINO GROSSO

Incluído em Feliz Ano Novo (1975). A edição mais recente é da Nova Fronteiras, mas também pode ser encontrado ainda em exemplares antigos da Companhia das Letras).

A maior parte deste conto, um dos mais longos da coletânea Feliz Ano Novo, censurada pela ditadura militar um ano depois de sua publicação, é uma entrevista fictícia entre um jornalista metido a esperto e um autor brasileiro famoso, agressivo e cheio de raiva. O autor é um provocador estético e temático, o jornalista é um cara que acha que entende mais do que de fato compreende, e o resultado é uma troca feroz de opiniões idiossincráticas.

Como lembra o crítico João Luis Lafetá em um artigo sobre o livro publicado em 1993 na Revista Iberoamericana, é claro que o autor que fala com o jornalista não é Fonseca, é uma “persona” exagerada, mas “todo o texto tem uma conformação de uma poética polêmica e radical”. Ou seja, embora Fonseca possa ter usado esse conto para provocar e mesmo responder alguns de seus críticos sobre a violência presente em livros anteriores, está claro, ao comparar o que o “autor” entrevistado diz com o que o próprio Fonseca publicou, que ele não pensava muito diferente.

Mais sobre o livro vocês podem ver neste vídeo do meu canal Admirável Mundo Livro.