Nunca é demais falar sobre inclusão. Especialmente nesta época em que o preconceito, que nos ronda e ameaça, explode de um jeito absurdo. Precisamos colocar o dedo e combater esta velha ferida social que sangra. E dói! Nas redes sociais ecoam comentários, piadas e vídeos de uma maldade assustadora ridicularizando as pessoas pela deficiência, pela raça, cor, orientação sexual, tamanho, comportamento e por aí afora. Em alguns lamentáveis programas de televisão a discriminação também acontece e há os que se divertem muito olhando. Nas ruas, os olhares são invasivos e os risos debochados. Nos espaços privados, a curiosidade é contida, mas provoca constrangimento. E no ar paira a pergunta que não é verbalizada, mas está explícita nas expressões faciais: “O que fazem entre nós, normais, estas criaturas bizarras e esquisitas”?

Então, me pergunto de onde vem tanta soberba, ignorância e intransigência? Afinal, incluir só vai melhorar o cotidiano de cada um de nós. Se todos tiverem, na medida do possível, condições de usufruir a vida com dignidade, autonomia, segurança e acessibilidade, não é um ganho coletivo? Será que é tão difícil entender isso?

Incluir para que a educação em casa, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer ambiente, seja realmente múltipla, íntegra e libertadora, não é transformador?

Cada um, a partir da sua condição social, física, visual, auditiva e intelectual tem o direito de viver a infância, a adolescência, a juventude e a maturidade com respeito, solidariedade e recursos que tornem sua inserção possível. O psicanalista Alfredo Jerusalinsky disse em um painel que acompanhei faz tempo que “a inclusão é na família, na praça, na escola, na sociedade. Nós humanos voamos sem saber voar. Estamos sempre além do limite que nosso corpo nos impõe. Permitir que nossos semelhantes cheguem a voar para além dos limites é a ética da civilização”.

Precisamos insistir nesta reflexão. Mas há momentos em que a gente cansa. Eu, particularmente, cansei – do riso fácil, do riso disfarçado, do deboche, dos dedos apontando na rua, das piadas indigestas, dos olhares invasivos, opressivos, discriminatórios. O nanismo é uma condição marginalizada desde os tempos medievais. Condição que passou pela tortura nazista, pelo extermínio e pela exclusão que, ainda hoje, é acintosa. Somos vistos de forma caricata, estereotipada, vítimas ou vitoriosos. Talvez uma das vantagens que tive foi não me enquadrar e nunca me reconhecer em nenhum rótulo ou imagem preconcebida que a sociedade padronizada sempre impõe aos diferentes sem conhecimento e sem humanidade.

Mas se é tão complicado entender a minha condição e a condição de tantas outras pessoas, sigam discriminando. Façam humor a qualquer custo. Abusem das atitudes lamentáveis e capacitistas que ridicularizam as pessoas que têm uma diferença, se isso satisfaz. Esta prática tão antiga e, ao mesmo tempo, tão atual, expressa o quanto ainda se julga pela aparência, pelo comportamento e pela “eficiência”, o quanto ainda sabemos pouco sobre diversidade, o quanto não sabemos olhar o outro e o quanto ainda precisamos aprender. Riam, por favor! Sem disfarces. Afinal, o preconceito secular que nos ronda ganhou novos impulsos, novos contornos e novos espaços, onde sobram maldades. Esses tempos superficiais de abundância tecnológica, buscas por “likes” e seguidores a qualquer custo refletem nossa escassez humanitária.

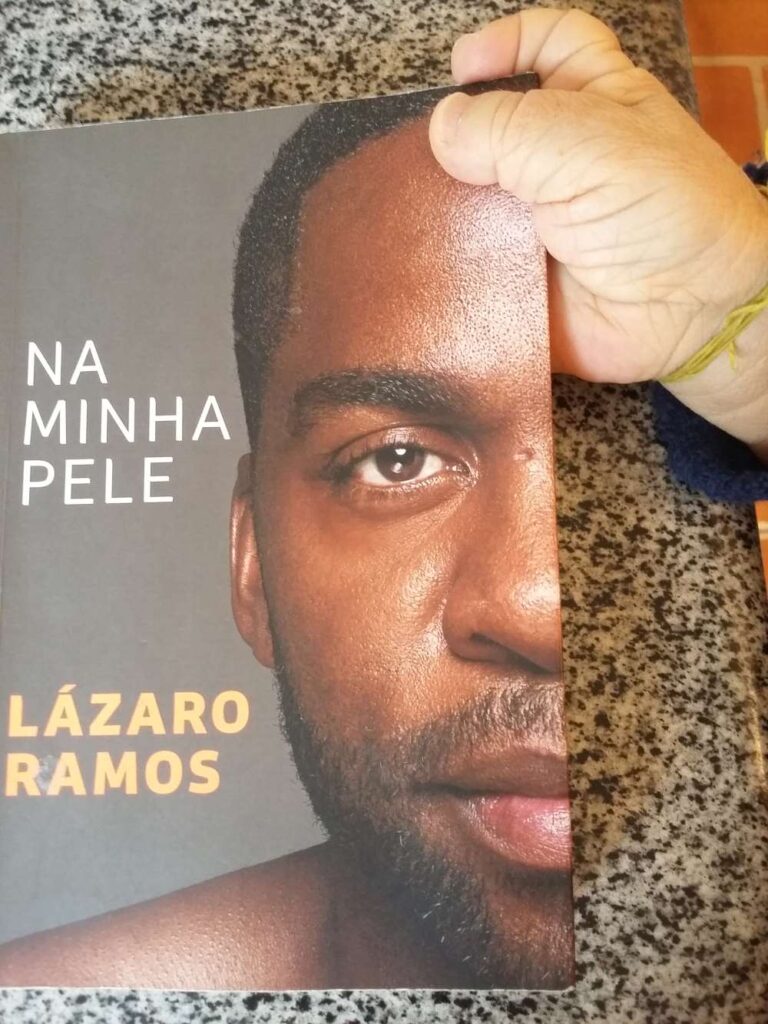

Mas uma boa leitura sempre ilumina a esperança, como “Na minha pele”, do ator e diretor Lázaro Ramos (Editora Objetiva, 2017), livro que já li mais de uma vez e retomei recentemente – “não há vida com limite preestabelecido. Seu lugar é aquele em que você sonhar estar”.

“Todos nós somos educados de uma maneira muito torta acerca do outro. O que a gente pode fazer é admitir que estamos em obras e ir corrigindo isso” – Emicida, em entrevista para Lázaro Ramos no programa Espelho em 2016.

Foto da Capa: Reprodução do Instagram