No Rio de Janeiro, lá pelos idos anos de 1940, após o término da 2ª Grande Guerra, e de 1960, até o surgimento do movimento hippie, a Praça São Salvador era um pedaço de terra tranquilo e arborizado, inserido em uma área entre o Palácio Guanabara, o Corpo de Bombeiros e a rua Paissandu, esta com suas imponentes palmeiras imperiais, como sempre acrescentavam, com muito orgulho, os nela moradores. Não sei se realmente imperiais — acho até que não —, mas isso não era, então, motivo de preocupação em nossas vidas de pré-adolescentes — termo que, então, não existia. Éramos “moleques” mesmo! No bom sentido.

‘Seu’ Mendéu era figura obrigatória no cotidiano da praça; quando não aparecia, a vida, lá, nos sorria banguela.

Chegava sempre por volta das 14 horas. Andava devagar e meio encurvado; roupas, daquelas “tô nem aí pra moda”, com jeito de segunda mão, dadas por alguém que não mais as quisera usar. Trazia sempre consigo um caderno para desenho, outro para anotações e vários lápis, que iam sendo retirados dos bolsos à medida que as pontas acabavam. Sentava-se, invariavelmente, à mesma mesa de concreto, daquelas com um tabuleiro de xadrez incrustado no tampo. Às quintas-feiras, ele trazia uma caixa de sapatos com as peças do jogo e ensinava, aos garotos que quisessem, os movimentos e os rudimentos do jogo; e até disputava partidas com eles, deixando-os ganhar várias vezes. Sorria, de um modo matreiro, quando percebia a satisfação do moleque, que não percebia a intenção de incentivo.

A turma gostava dele. Era mais um da patota.

Era uma garotada assídua e animada, aquela. Sempre à tarde, depois da escola e dos deveres de casa, lá estavam eles. As peladas eram da maior seriedade, com os gritos, chutes e, às vezes, brigas — apartadas e resolvidas por ‘seu’ Mendéu —, muitos gols, bolas fora e bolas nos outros frequentadores da praça, que reclamavam e ameaçavam se queixar aos pais ou ao guarda — o que era impossível, porque ele sempre estava ocupado, em missão de namorar alguma babá em serviço naquele local e horário. O único que não “criava caso” era ‘seu’ Mendéu que, no entanto, só devolvia a bola mediante uma palavra de desculpas; assim nós aprendíamos, aos poucos e de forma indolor. Nos intervalos das pelejas, para os cansados ou para os ruins de bola, que só tinham vaga quando alguém faltava, ele sempre tinha atenção para dar: parava de escrever ou de desenhar, e estava ali, a postos, para uma palavra amiga, um conselho e sempre uma bala Juquinha saindo do bolso para o interlocutor. Muita coisa, muito saber que os pais não tinham tempo ou paciência para explicar, aquele pessoalzinho aprendia com ele. Era quem se poderia classificar, simplesmente, como um homem do bem.

Pena que não tivera filhos, pois estes, certamente, teriam gostado do pai que lhes coubera. O que se sabia dele havia sido contado pelo único menino judeu da turma, em cuja casa ele morava. Moiche havia sido bem aceito pelo resto da turma graças ao ‘seu’ Mendéu, que desvendara uma série de mistérios e maledicências próprias da época, oriundas da superficialidade e preconceitos de pais e mestres, além da má fé dos padres, nas fases de iniciação religiosa dos moleques.

O nome dele, de fato, era Mendel Mandelbleich. (todo, estou vendo pela primeira vez, agora; seria difícil de pronunciar; e grande). Viera com uma família rica e numerosa, entre a Primeira e a Segunda Guerra, em 1920, mais precisamente. Não era parente, era uma espécie de agregado à família, uma espécie de parente, sem sê-lo, mas tão íntimo como se o fosse. Era um faz tudo, pau pra toda obra. Lá na pequena cidade deles, na Europa — que eles chamavam de shtetl —, ele era considerado o artista local: tocava, cantava, dançava e desenhava; fazia retratos e caricaturas — na casa do Moiche havia algumas (bacanas!) emolduradas e penduradas nas paredes. Era pobre, não tinha família de verdade, nem estudo, nem bens; no entanto, havia nele um permanente ar de felicidade, de bem com a vida.

Ele sempre estava, quando não ocupado pelos afazeres familiares, lendo, escrevendo ou desenhando e, principalmente, ajudando outrem; principalmente crianças. Para a molecada, ele era, à época, o próprio Google, mesmo antes do seu advento. Para qualquer assunto, fosse escolar, relacionamento humano, saliências com as meninas, honestidade, ética, espírito esportivo — qualquer assunto —, tinha uma interpretação calma e serena, a palavra construtiva, o moleque entendia e ele deixava também a decisão sempre para o questionador. É bem verdade que, às vezes, ele induzia o pensamento, aconselhava, mas era isso o que o pessoal mais queria: subsídios e limites — a chave das passagens.

Anualmente, Moiche convidava um colega para participar das comemorações do Ano Novo deles, em sua casa. O pessoal gostava da novidade, tinha que botar um chapeuzinho, era animado e serviam umas comidas diferentes. E quem comandava a cerimônia era o ‘seu’ Mendéu : rezava, cantava, distribuía e autorizava os comes e bebes, e mantinha a ordem e o silêncio quando os jovens ameaçavam bagunçar a seriedade da festa. Ele sabia tudo da religião deles; parecia o Papa.

Sempre que surgia uma oportunidade, ele procurava explicar, para quem quer que fosse, o que era ser judeu. Ele tinha um grande orgulho em sê-lo e a garotada, curiosidade e má informação sobre o assunto. Paradoxalmente, para a época, foi o único judeu da redondeza a ganhar um presente em um Natal: a turma se cotizou, com os trocados que costumava juntar, e comprou-lhe um apontador de lápis. “Assim, o senhor não precisa morder mais os lápis”. “Olha que os dentes já não estão mais em forma mesmo” dissera, comovido, entre risos e abraços. “Feliz Natal, seu Mendéu!”. “Feliz Natal pra vocês também!” “A guit iontef!”, era o que ele dizia toda vez que a gente fazia alguma comemoração na praça.

Estas recordações, que me vêm carregadas de saudades de então, têm razão de ser neste momento: cheguei, ontem, de uma viagem e soube do falecimento do ‘seu’ Mendéu. Fora sepultado no dia anterior; não pude estar com ele no nosso último encontro, junto com os não mais moleques que o acompanharam. Com ele aprendi muito, sobre tudo e sobre todos e, até, o que vem a ser um judeu.

Como eles não gostam que se traga flores, tenho para mim que, aqui e agora, ao abrir, rever e reler esta folha que ele, em algum dia, me deu, o estarei homenageando no que ele tinha de mais arraigado em si.

O título, em letras maiúsculas e floreadas: SER JUDEU.

A Estrela de David, caprichosamente desenhada, e em cada ponta um escrito:

1 – Deus, Família, Justiça: os Fundamentos.

2 – SHEMÁ: Ouve Israel, o Senhor é nosso D’us, o Senhor é um.

3 – Múltiplas tribos, povo uno.

4 – Não faças ao outro o que não queres que te façam.

5 – Se não eu, quem por mim?

Se só por mim, o que sou?

Se não agora, quando?

6 – Ano que vem, em Jerusalém!

Tudo com sua letra miúda, traço firme, a lápis.

— É o Tiçãozinho, seu Mendéu. Adeus. Obrigado por tudo.

Jacob B. Goldemberg é arquiteto e professor. Já publicou os seguintes livros: Arquitetura: Espaço-Vida (1978), Arquitetura, Escritos (1998), O Essencial do Livro dos Livros – Contocrônicas, umas tantas (Ebook – Amazon) e Sobre Judeus, Hebreus e um certo Jesus (2024).

Todos os textos da Zona Livre estão AQUI.

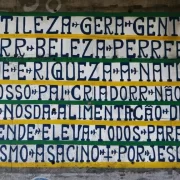

Foto da Capa: Praça São Salvador - Rio / Wikepedia

Jacob B. Goldemberg é arquiteto e professor. Já publicou os seguintes livros: Arquitetura: Espaço-Vida (1978), Arquitetura, Escritos (1998), O Essencial do Livro dos Livros – Contocrônicas, umas tantas (Ebook – Amazon) e Sobre Judeus, Hebreus e um certo Jesus (2024).

Todos os textos da Zona Livre estão AQUI.

Foto da Capa: Praça São Salvador - Rio / Wikepedia