Há quase três anos, escrevi aqui mesmo na Sler um texto intitulado “O que fazer com Vargas Llosa?”, no qual eu comentava uma de suas últimas trapalhadas políticas, o endosso a Bolsonaro durante a eleição presidencial de 2022. Em uma palestra em Montevidéu naquele ano, Llosa definiu o ex-presidente, hoje réu, como alguém “muito difícil de aceitar” por “um liberal” como ele, mas que o preferia mil vezes a Lula, “apesar de suas palhaçadas”.

Llosa, falecido esta semana, era, em seus últimos anos, aquele tipo de intelectual de extração “liberal” declarada que, apesar de seus elogios conceituais à liberdade, parece sempre pronto para apoiar figuras autoritárias e sem respeito de fato à democracia como processo. Llosa, além de declarar que Bolsonaro era uma alternativa contra um adversário que, para ele, estava profundamente associado à “corrupção”, também se declarou apoiador, nas eleições peruanas, de Keiko Fujimori, filha de seu ex-rival Alberto Fujimori. Apesar de seus protestos de “liberal democrático” e das elegias chorosas falando no seu amplo legado de “luta pela liberdade”, temos aí Llosa declarando apoio ao campo político de dois presidentes envolvidos em golpes contra a própria democracia. E a própria Keiko, aliás, já havia sido condenada, com o pai, pela mesma corrupção que o escritor peruano vê como “associada à esquerda”.

Por isso, aliás, o título de meu texto anterior era uma pergunta: “O que fazer com Vargas Llosa?”. Uma vez que ele claramente era um idiota, não foram poucas as vozes que se ergueram para declarar que sua miopia política era motivo suficiente para afastar a muitos de seus livros. Bom, agora que Llosa não está mais entre nós, penso que seja muito mais fácil responder à pergunta. O que fazer com Vargas Llosa? Lê-lo, dado que ele está entre os maiores romancistas do século XX e suas obras têm uma sensibilidade e uma inteligência muito maior do que a do ser humano que o autor se tornou em seus últimos anos. Enumero aqui aqueles que considero quatro livros abarcando várias facetas de sua carreira – como eu não tive tempo para fazer 10, aproveitei também imiscuir no texto impressões sobre outros de seus grandes livros.

A cidade e os cachorros (1963)

Quando li, tinha outro nome – nas primeiras edições brasileiras, ganhou o título Batismo de fogo (talvez numa decisão editorial para deixar o tema da narrativa mais claro e evitar confusões com Os cachorros / Os chefes, que hoje circula também com outro título, Os chefes e Os filhotes). Seja lá qual for o título, contudo, este é um dos grandes romances de formação do século XX.

A narrativa acompanha uma série de personagens, alunos do Colégio Militar Leoncio Prado, em Lima, no qual um violento e autoritário código castrense de conduta é imposto aos cadetes. Há um embate entre uma ideia de uniformidade típica do ambiente militar e as personalidades e experiências de cada aluno, vindos de todas as províncias do Peru, a maioria vendo na educação oferecida pelo colégio uma chance de ascender para além de sua origem humilde. Uma circunstância que reconheci eu próprio quando li o livro pela primeira vez, lá pelos meus 20 anos. Nasci e cresci em uma cidade do interior com um único hospital, mas três quartéis. Para meus colegas e vizinhos da Cohab naqueles longínquos anos 1980, muitos sem perspectivas de uma faculdade fora do ensino público, o sonho de uma vida material mais cômoda do que a de seus pais estava na ESA ou na Brigada Militar – mesmo uma escola de oficiais parecia elitizada demais para muitos de nós.

Em boa parte de sua carreira, Vargas Llosa foi um dos grandes experimentalistas da prosa latino-americana, a questão em muitos de seus livros não era apenas a narrativa, era encontrar o método preciso para que ela fosse contada, não importando o quão “estranho” ele pudesse soar à primeira leitura. Tia Júlia e o escrevinhador (1977) mistura em sua narrativa os textos radiofônicos que o “escrevinhador” do título redige, trabalhando para uma rádio. Pantaleão e as visitadoras (1974) emula em muitos pontos documentos e relatórios militares para amplificar o absurdo burocrático da empreitada. Já em O falador (1987), a história é contada por pontos de vista alternados que representam duas visões sobre a mesma história. Uma delas é a escrita histórica trazida à América pela colonização europeia. A outra, a tradição de narrativa oral dos povos indígenas do continente americano (mais especificamente, os Machiguenga da Amazônia peruana).

E neste A cidade e os cachorros, também a narrativa se ajusta maravilhosamente ao tema. O colégio, com sua ideologia militar rígida, quer tornar seus alunos um monólito disciplinado e ordenado, uma massa padronizada sem calombos ou arestas. Contra isso, borbulham os impulsos de confusão e revolta de cada um dos adolescentes, lutando para encontrar uma individualidade no meio daquela opressão do coletivo. Para dar conta da natureza ao mesmo tempo entrecortada, brutal e violenta desse choque, também a narrativa é entrecortada, alternando pontos de vista entre narradores, pulando de um para o outro às vezes sem demarcações claras. É uma prova da excelência narrativa de Llosa o fato de que esse projeto ambicioso não se desmanche na incompreensão, como poderia acontecer com um autor menor.

Conversa no Catedral (1969)

Outro dos livros que tiveram variações em seus títulos ao longo de suas várias edições no Brasil. Durante boa parte de sua trajetória comercial no país, esse romance teve o título Conversa na Catedral, uma tradução mais direta do original Conversación en La Catedral, mas que provocava uma confusão que traía um pouco a narrativa do livro. Porque quando Llosa se refere a La Catedral, no livro, está falando de um bar/restaurante em Lima, onde se encontram dois amigos que não se veem há tempos, Santiago e Ambrosio, narrando histórias e episódios que formam um panorama cruel e desesperado do Peru sob a corrupta ditadura militar de Manuel Arturo Odría.

O título original de Vargas Llosa busca voluntariamente essa ambiguidade, já que o nome do bar é La Catedral, com artigo definido. Já no português, Conversa na Catedral perde rapidamente um dos significados ambíguos, uma vez que bares no Brasil costumam ser substantivos masculinos mesmo quando a denominação é feminina. “Conversa na Catedral” parece em português uma outra coisa, um encontro a meia voz nos corredores de algum grande templo – e é claro que Llosa usou essa acepção em seu título de modo ambíguo deliberado por querer a contraposição entre essa conversa aos sussurros num lugar de orações e o diálogo por vezes desabrido entre dois amigos entre cervejas em um bar. Mas aqui o título preciso teria que ser “conversa no A Catedral”, que, convenhamos, é horrendo, ou Conversa no Catedral, como finalmente ficou em uma das edições mais recentes.

Como eu disse, é uma obra que se desdobra magnificamente entre o diálogo que é o centro da narrativa e mil e um episódios de corrupção e arbítrio no Peru ditatorial. Vejo muito hoje a literatura voltar-se cada vez menos para questões internas, como se os grandes panoramas políticos estivessem fora do alcance porque seus contextos demasiados complexos ou afastam um escritor ou se tornam tão difíceis que o autor talvez pense que não valha o trabalho. Outro texto que eu já escrevi, aliás, explica melhor essa minha impressão. Assim, ler este livro, ao mesmo tempo ambicioso, labiríntico e transbordando domínio técnico, é uma coisa de outro mundo.

A guerra do fim do mundo (1981)

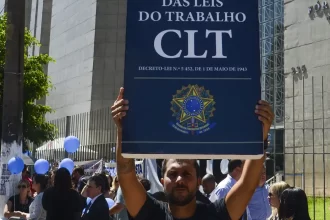

Canudos foi mais um dos muitos episódios brasileiros de tragédia provocada pelo horror que uma elite política e intelectual em uma República imposta “de cima” sente diante da crendice ou das visões “equivocadas” de um povo na miséria. Circunstâncias assim terminaram historicamente muito mal – para o povo, claro, a elite no Brasil, embora viva com medo, nunca se deu verdadeiramente mal – esperemos que ainda haja tempo para isso. Mas Canudos tem algo que outros episódios do tipo (que podem incluir até a Revolta dos Mucker aqui no Rio Grande do Sul) não tiveram: ele foi testemunhado por Euclides da Cunha e transformado em uma obra inquietante, Os sertões. Foi pela leitura de Os sertões que Canudos se tornou objeto de um fascínio internacional. O impacto do livro levou o húngaro de origem eslovaca Sándor Márai a escrever Veredito em Canudos. E a obra de Euclides também é a responsável pela existência deste mosaico melancólico que Vargas Llosa escreveu após pesquisas de campo embrenhado nos sertões em que o episódio aconteceu.

Vários personagens se cruzam neste romance de corte épico que narra a aparição do Conselheiro, seu séquito cada vez maior de seguidores e o estabelecimento da vila de Canudos, primeiro uma comunidade mambembe tentando restaurar uma igreja, mais tarde uma cidade gigantesca que ameaça nos gabinetes do poder a “coesão” da então jovem República. Embora cada personagem da obra a seu modo cumpra função de um “tipo” na visão que Llosa insere no subtexto da obra, sua narrativa rica em detalhes contribui para que a maioria deles não seja reduzida a uma nota só e sim floresça como um ser vivo. Um deles, o mais controverso, é um jornalista que, mandado para cobrir uma das expedições militares, se vê envolvido no conflito, mata um homem e estupra uma mulher. Míope, ele se vê dependendo da mulher que atacou por não conseguir enxergar muito do que acontece à sua volta. É possível ler esse personagem como uma crítica de Vargas Llosa a Euclides, mas também ao seu próprio papel como narrador deste romance, dependendo de pessoas violentadas no episódio para percorrer um cenário que não abarca em sua totalidade.

Pensando agora, vejo que uma das coisas que considero interessantes neste livro é que ele parece, de fato, uma obra que não se faria mais hoje – embora eu não goste do uso generalizado que se faz dessa frase, normalmente desculpa para algum red pill ressentido denunciar o espantalho da “cultura WOKE”. À parte isso, há sim uma ousadia neste livro que provavelmente seria denunciada hoje como arbitrária: um autor peruano com ares europeizados se mete pelos sertões de outro país para escrever um romance monumental sobre um episódio histórico desse outro país em que ele não nasceu nem viveu e que ocorreu há quase um século na época da escrita. Com a atual configuração intelectual exigindo que os autores “escrevam sobre a realidade que conhecem”, associada à mercantilização da “representação” pelo mercado editorial (ouçam o que o grande Luiz Maurício Azevedo diz sobre isso neste podcast), hoje essa ousadia seria rejeitada talvez antes mesmo da leitura do livro.

Travessuras da menina má (2006)

Foi, na minha concepção, o último grande livro de Llosa, mas que grande romance. Acompanha a relação intensa, mas cheia de idas e vindas, entre Ricardo Somocúrcio (que eu passei uns bons meses, depois da leitura, chamando de Socomurcio a cada vez que falava desse livro para alguém), apelidado de “Ricardito”, e a inquieta e desafiadora chilena Otília, mais comumente chamada Lily. Ricardito e Lily se conhecem nos anos 1950, na aburguesada e muito careta comunidade limenha Miraflores. Ela e a irmã, Lucy, com sua experiência cosmopolita e costumes mais liberais, abalam o mundo de Ricardo, que começa um romance fugaz com a primeira. Fadada ao fim como a maioria dos romances adolescentes, a relação entre ambos será, no entanto, retomada de tempos em tempos.

Ricardo se torna tradutor diplomático, o que o leva a viajar pelo mundo pela vida afora, mas, não importa onde esteja, além de testemunhar alguns momentos-chave da história do século XX, ele também será outra vez abalado pela aparição surpreendente de Lily em alguma nova fase exuberante de sua vida. Seja na Paris revolucionária dos 1960, na swinging London dos 1970, na Tóquio da Yakuza e na Madri da transição democrática dos 1980. É um livro que costuma marcar cada leitor de modo diverso. Tenho um amigo que até hoje comenta a força das cenas eróticas da obra, que escapam com elegância da maldição do constrangimento na escrita do sexo. Já eu fiquei indelevelmente marcado pela personalidade da protagonista.

Já li críticas denunciando a representação da “menina má”, que não é “má”, apenas assim qualificada socialmente por suas múltiplas transgressões, como uma espécie de fantasia masculina vazia, o que até pode ser. Ao mesmo tempo, na minha travessia em menor escala comparada com a de Ricardito (Bom Fim dos anos 1990, Cidade Baixa dos anos 2000 etc.), já conheci personagens muito semelhantes àquela, então também respeito o retrato. Pode ser parcial, mas não me parece inverossímil. E a escrita traz a exuberância de sempre.

Bônus

Falei de um livro que, por meio de um diálogo, reconstitui um momento político complexo, de um livro sobre amor e erotismo atravessando décadas, de um romance de formação e de um romance histórico. Cada qual um livro diverso e ao mesmo tempo único e representativo de vertentes múltiplas da obra de Llosa. Deixo vocês com a tarefa de descobrirem ou revisitarem outros dois focos da obra de Llosa que não tive tempo de abordar com mais profundidade, o humor (mordaz e abrasivo em Pantaleão e as visitadoras) e a crítica literária cheia de insights agudos (em A verdade das mentiras). Não tenho especial apreço, fora de um caráter eminentemente de registro de um tempo, pelos escritos políticos de Vargas Llosa (muitos dos quais reunidos na coletânea Sabres e utopias), então essa parte deixo pra outro alguém abordar.

Todos os textos de Carlos André Moreira estão AQUI.

Foto da Capa: Divulgação.