Roca Sales foi fundada em 1881 em um “cotovelo do Rio Taquari”. Nesse ponto, o Arroio dos Vermelhos encontra o rio e forma uma área protegida chamada de “convento” pelos primeiros navegantes europeus da região (dando origem ao primeiro nome do então Terceiro Distrito de Estrela, “Convento dos Vermelhos”). Esse arroio também serviu, durante muitos anos, como limite implícito entre os colonos de origem alemã e italiana do município. Assim vemos como que a cidade amarra o ambiente natural dessa curva do rio (veja imagem de satélite abaixo) e a sociedade.

Vista aérea do município de Roca Sales, antes do desastre (fonte: Prefeitura Municipal de Roca Sales).

Cada um dos outros municípios atingidos pelo desastre de 5 de setembro também traz uma história semelhante. Sua fundação normalmente se deve a alguma característica natural, um porto no caso de Estrela, ou uma cachoeira, no caso de Muçum, por exemplo. No mapa de Muçum, abaixo, percebemos que a pequena cidade se espalha para norte desde a foz do Rio Guaporé (que desagua no Taquari), encaixada entre o Taquari os morros e colinas que marcam a região. A história mostra que a cidade não existiria sem o rio. A cidade que temos hoje é o resultado dessa escolha de morar “a margem” da água.

Mapa com a topografia do município de Muçum (fonte: Colaboradores do OpenStreetMap).

Como pensar, portanto, na reconstrução destas cidades após o desastre? Seria possível imaginar uma “refundação” de cada uma delas longe das áreas que possam ser afetadas por possíveis cheias?

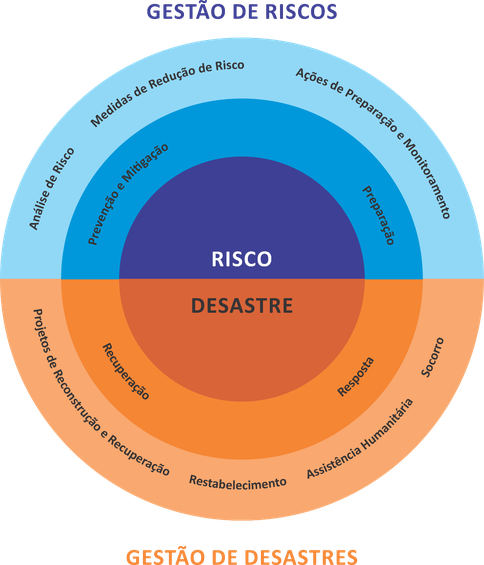

As agências humanitárias e governamentais que lidam com desastres em todo mundo frequentemente aplicam o chamado “ciclo de gestão de desastres”, mostrado na figura abaixo. No centro, temos dois estágios: o de risco (provável, mas ainda não realizado) e o desastre (quando já ocorreu o impacto). Ao redor, estão quatro estágios que organizam as ações antes, durante e após o desastre.

Ciclo de gestão de desastres (fonte: Gov.Br)

Primeiro, temos a etapa de prevenção e mitigação, que poder durar meses ou anos nos quais o planejamento urbano, a regulação da construção civil e a instalação das infraestruturas podem diminuir os impactos de potenciais desastres. É nessa fase também que se devem fazer ações de preparação junto às comunidades que estejam expostas aos riscos. Claro que isso depende de nos darmos conta do risco em primeiro lugar. Se considerarmos o desenvolvimento urbano das cidades ao longo do Taquari dentro dessa fase, vemos dois “movimentos” que se opõem constantemente: ficar próximo do rio e proteger-se das cheias. De um lado, as cidades buscaram aproximar-se do rio para instalar portos, curtumes, buscar água, entre outros. Cidades como Muçum e Roca Sales estão tão próximas do Taquari que suas formas são indissociáveis. De outro, as cheias são uma constante, e as cidades buscaram adaptar-se ao regime de cheias que conheciam. O problema aqui é que as expectativas estão mudando, como abordei em minha última contribuição para esta coluna. As cheias de ontem serão pequenas comparadas com as que vêm com a mudança climática.

Depois desta etapa, temos a preparação para um evento iminente durante os dias ou horas que antecedem um impacto. Neste momento, avisar a todos que existe um risco muito próximo e provável é essencial. Infraestruturas de emergência (como diques improvisados, ajustes nas residências, proteção às redes de energia, por exemplo) também podem reduzir o estrago. Infelizmente, parece que houve falhas graves no caso das enchentes do Taquari este ano. Em nota, pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS relatam uma série de equívocos e interrupções na comunicação que fizeram com que as famílias à margem do rio não fossem avisadas em tempo, mesmo com indícios muito claros de um desastre 24 horas antes das águas os atingirem (como a queda da ponte entre Nova Roma do Sul e Farroupilha). A polêmica entre o governador do Estado e a MetSul também demonstra falhas na interpretação das informações disponíveis. Problemas desse tipo não são raros. Na Alemanha em 2021, a falta de informação aos cidadãos e inadequada avaliação da gravidade dos impactos levaram a imensos danos e 184 mortes devido repentinas e intensas chuvas (ver este artigo, em inglês).

Uma vez que o desastre ocorre, inicia a etapa de resposta. Nesta crise de 2023, assistimos aos esforços heroicos da Defesa Civil e Bombeiros para encontrar desaparecidos, salvar pessoas isoladas em telhados e mesmo recuperar os corpos dos falecidos. Durante estes momentos, a responsabilidade é do Estado, afinal é fundamental ter profissionais para organizar, supervisionar e realizar os trabalhos mais arriscados. Nos dias que sucederam às chuvas, vimos também cenas de solidariedade, com enorme empenho de voluntários para somar doações e ajudar na limpeza das cidades desde poucas horas após as águas baixarem. Centenas de pessoas e organizações tão variadas se mobilizaram para auxiliar as famílias afetadas.

Finalmente, chega-se à fase da recuperação, onde estamos atualmente. Neste momento, algumas famílias voltam para as suas casas, avaliam os estragos e fazem planos para reconstruir. Outras, no entanto, não têm para onde voltar, pois as suas casas – e às vezes os terrenos em que estavam – simplesmente não existem mais. Com cheias desse porte, a topografia pode ter se alterado, ruas podem ter sido dragadas pelas águas e é preciso mais do que esforço individual para sequer começar. Devemos então avaliar o que é prioritário para restabelecer a sobrevivência (energia, água, acessibilidade) e para iniciar o retorno à normalidade. Nesta fase, as responsabilidades se misturam, com os recursos vindo da esfera federal, a coordenação regional feita pelo governo do estado e os municípios e sociedade civil tomando as decisões operacionais na escala local.

Há uma excelente matérias sobre os caminhos para a reconstrução no Jornal A Hora, de Lajeado. Os professores da Univates Sofia Moraes e Rafael Eckhardt trazem questões fundamentais, como a necessidade de se implantar uma “abordagem multifatorial”, com educação, monitoramento, alerta e medidas estruturantes. Rafael e outros professores da universidade (como o arquiteto Guilherme Osterkamp, coordenador do Escritório Modelo SEMEIA também se somam ao esforço do Governo do RS, que montou um escritório de projetos para lidar com a crise. Diversas secretarias do Estado, além da Defesa Civil, representantes dos municípios e apoiadores da sociedade civil organizam e planejam as ações de alívio imediato e reconstrução a curto prazo. As equipes do governo e voluntários estão em cada uma das cidades afetadas verificando onde ocorreram os estragos e fazendo o levantamento das famílias atingidas. Outro grupo que sigo é o Humanitarian OpenSreetMap, que iniciou uma ação para mapear Muçum de forma completa e atualizada (na forma anterior ao desastre) e deve iniciar ações semelhantes para os demais municípios nos próximos dias. Você pode contribuir nesse mapeamento desde casa, basta acessar a ação AQUI.

Encerro a coluna pensando nesta fase e nos passos a seguir. Uma notícia veiculada pela Folha de São Paulo anunciou que o governo do RS pretende liberar recursos para os municípios para sua reconstrução. A nota informava que a reconstrução pode ocorrer “não necessariamente na mesma localidade”, reformulando o traçado dos municípios atingidos, relocando famílias, empresas e infraestrutura. Ao ler isso, não pude deixar de me preocupar e ver a necessidade de fazer um apelo pela empatia. A motivação vem de duas fontes. De um lado, tenho minha experiência como planejador urbano e pesquisador. De outro, o aprendizado no POA Inquieta.

Minha pesquisa e prática no planejamento mostram que relocar deve ser feito em última instância e com muito cuidado. Pesquisei o desenvolvimento urbano no meu mestrado e especificamente os impactos da mudança climática no doutorado (como por exemplo neste artigo científico sobre as cheias no Jacuí). Qualquer um sabe que somos apegados ao “nosso chão”, que temos o “lar” como um porto seguro e o local em que colocamos nosso esforço por uma vida melhor. Não podemos esquecer disso durante a resposta aos desastres e qualquer ação que mova (ou remova) este “lar” deve ser muito cuidadosa e respeitosa. Também vou pesquisar estes temas na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, nos projetos FloodAdaptVN e TRANSCEND (ambos em inglês), em um pós-doc a partir de outubro. Uma das questões principais que temos nesses projetos é como relocar minimizando as perdas para as famílias. Conexões sociais se perdem quando mudamos. Para quem depende dos serviços públicos ou conta com apoio de família e amigos para tocar a vida, isso pode ser muito grave. As áreas para onde as pessoas são relocadas normalmente são áreas novas, sem comércio por perto, faltando serviços públicos e o que chamamos de “urbanidade” – as vantagens de “morar perto”, por assim dizer. Gimbert Cuaton, pesquisador e sobrevivente do tufão Hayan, me contou como isso pode ser dramático. Sua família foi impactada duas vezes: a primeira pelo tufão e a segunda durante a relocação para 50 km do local onde moravam.

Do lado do POA Inquieta, tenho a preocupação com a falta de empatia. Nosso movimento social desenvolve ações incríveis de mobilização e desenvolvimento social feitas de baixo para cima. Exemplo disso é o 2º Congresso Popular de Educação para a Cidadania que ocorre essa semana. Essas ações, no entanto, dão certo porque se investe tempo para que todos confiem no trabalho e que decisões amadureçam e tornem-se coletivas. Na resposta aos desastres, temos a pressa de dar soluções emergenciais, para quem não tem casa, por exemplo. Essa pressa atropela o diálogo e torna as decisões de cima para baixo, sem voz ou vez para os que serão afetados por elas. Nesta quebra do diálogo, surge um risco real do que chamamos de má adaptação: medidas que penalizam àqueles que deveriam ajudar. Podemos ter boas intenções, mas realizar intervenções sem o tempo necessário para amadurecê-las, sem os recursos para “fazer bem-feito”, e principalmente a revelia das pessoas afetadas pode causar mais dano ainda a quem já perdeu tanto.

Para evitar isso, há algumas diretrizes que evitam alguns dos principais perigos:

- Desde o início da recuperação, estabelecer um diálogo com as famílias afetadas. Ouvi-las e dar canais em que possam manifestar-se oficialmente sobre o que está certo e errado.

- Elaborar os planos e projetos de forma transparente. A internet permite a publicação desse material, mas resultados mais efetivos podem vir de medidas como ter pôsteres e cartazes com as propostas expostos publicamente. Eventos de debate com os cidadãos também são ferramentais importantes.

- Os municípios têm responsabilidade de representar seus cidadãos nas decisões locais. Não devem alienar-se deles ao mediar o diálogo com o poder estadual.

- Há atores da sociedade civil e membros das comunidades que já estão atuando. A ação governamental pode e deve integrar-se a eles.

- Os saberes técnicos são essenciais para prevenir o risco e tomar decisões baseadas em evidências.

- No entanto, conhecimento técnico não é uma verdade absoluta. É preciso humanizar a reconstrução, entendendo as prioridades de cada comunidade. Isso se faz com diálogo.

É preciso recuperar o Vale do Taquari. O Governo do RS agora conta com o poder, recursos e a responsabilidade para isso. Qualquer solução sustentável, no entanto, deve estabelecer corresponsabilidade com os municípios, sociedade civil e seus cidadãos.

Alexandre Pereira Santos é articulador do POA Inquieta (spin arquitetura e urbanismo), doutor em geografia pelo Centro de Estudos da Terra e Sustentabilidade da Universidade de Hamburgo e trabalha como pesquisador sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, Alemanha.

Alexandre Pereira Santos é articulador do POA Inquieta (spin arquitetura e urbanismo), doutor em geografia pelo Centro de Estudos da Terra e Sustentabilidade da Universidade de Hamburgo e trabalha como pesquisador sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, Alemanha.